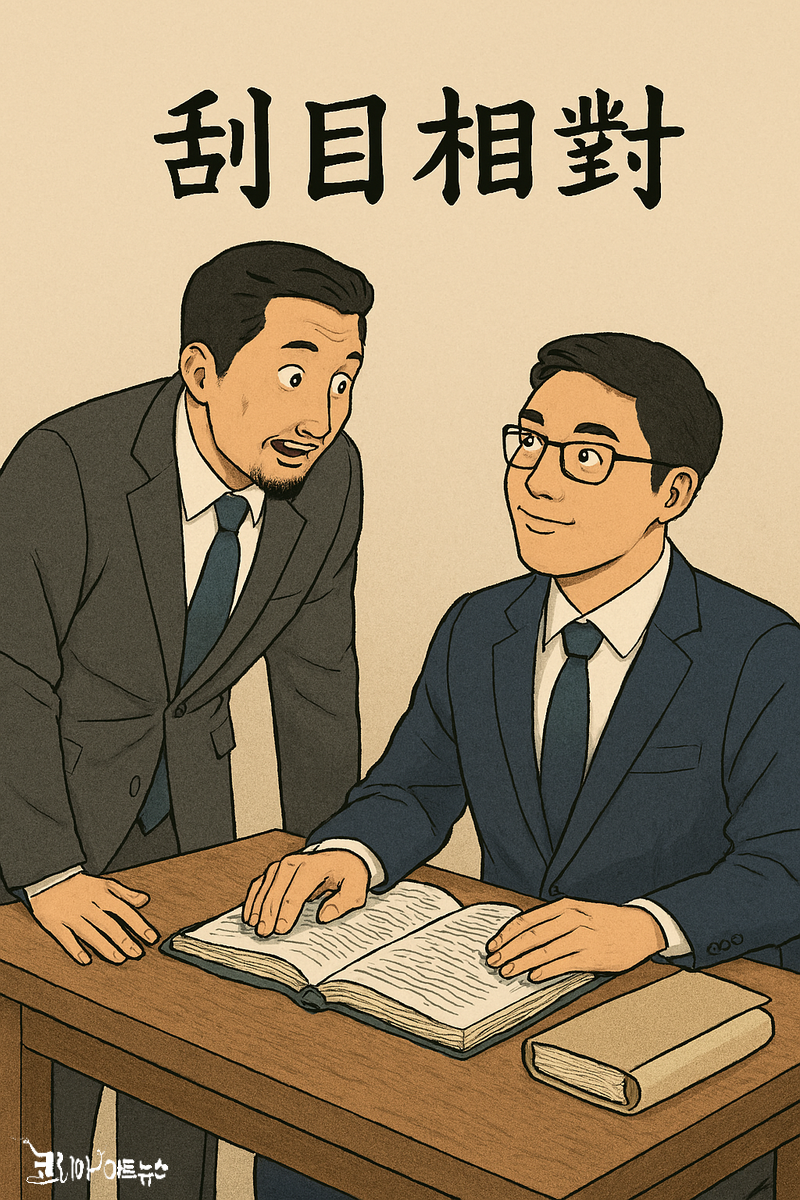

[이승하의 하루에 시 한 편을 167] 하인근의 "몰라보겠어 눈부시게 달라서―刮目相對"

몰라보겠어 눈부시게 달라서

―刮目相對

하인근

책장 넘기는 소리,

졸음 부르는 줄만 알았지

할금할금* 듣던 글귀,

시시하다 여긴 그 한 자락이

퍼덕퍼덕 뛰는 고기가 되어

가슴 안에서 뛰었다

괄목상대(刮目相對)라 했던가,

눈을 씻고 다시 본다 했지

‘참 잘했어요.’ 그 한마디 들으려고

그 싫던 책 속으로 기웃기웃

어리뜩하다**던 아이가

으뜸처럼 환히 빛났다

괄목상대: 눈을 비비고 상대방을 다시 본다는 뜻. 학문이 이전보다 크게 진보하여 다른 사람으로 여길 민큼 부쩍 는 것을 일컫는 말. (刮 비빌 괄, 目 눈 목, 相 서로 상, 對 대할 대)

* 할금할금:곁눈으로 살그머니 보는 모양.

** 어리뜩하다:말이나 행동이 똑똑하지 못하고 어리석어 보이는 데가 있다.

—『시로 쓴 사자성어』(시작시인선, 2025)

[해설]

공부하는 사람이 결국 빛을 본다

하인근 시인의 새 시집은 제목 그대로 한자성어를 소재로 하여 쓴 시를 모은 시집이다. 초, 중, 고교에서 한자 교육이 전면 중단되자 대학생들도 한자를 쓸 줄도 모르고 읽을 줄도 모른다. 중국과 일본과 함께 한자문화권을 형성해 3천년 동안 써온 한자를 교육 과정에서 완전히 폐기함으로써 우리는 국가경쟁력에서 심한 타격을 받게 되었다.

시인은 우리는 늘 공부해야 한다는 ‘괄목상대’라는 한자성어를 아주 재미있게 풀어나간다. 학문을 탐구한다는 거창한 표현 대신 ‘공부를 하자’란 뜻으로 새길 수 있는 한자성어다. 내가 공부를 열심히 하면 전날과 다른 사람이 되므로 상대방은 나를 눈을 비비고 다시 보게 된다는 것인데, 우리는 어릴 때 ‘참 잘했어요.’란 선생님의 한마디를 들으면 참 기쁘지 않던가.

책을 대하면 졸음이 쏟아졌는데 자세를 달리하자 익히고 배우는 게 신기해 나는 퍼덕퍼덕 살아 있는 고기가 가슴 안에서 뛰는 희열을 느끼게 되었다. 다 공부의 즐거움을 알게 된 덕분이다. 앎과 삶은 참 묘한 관계다. 공부의 즐거움을 모르던 아이가 책을 기웃거리게 되었고, 어리뜩하던 아이가 으뜸처럼 환히 빛나게 되었다.

이 시집의 또 하나의 특징은 매편의 시에 순우리말이 꼭 하나 이상 나와 우리말 공부를 함께 할 수 있게 한 것이다. 한자에 대한 강조가 사대주의가 아님을 웅변하고 있다. 이 시집의 독자는 시인의 상상력에 빨려들어 가면서 매편 네 글자씩 한자 공부를 할 수 있고 사자성어와 우리말의 뜻도 알게 됨으로써 일거양득이 아니라 일거3득, 일거4득이 가능하게 되었다.

하인근 시인은 중앙대 학군단 단장 출신인데 평생교육원에서 시를 공부할 때 예비역 중령임에도 전혀 내색하지 않았다. 낡은 트럭을 몰고 와서 시작법을 공부하고 가는 건설업 노동자의 모습을 보여주었을 따름이다. 시를 제출할 때 그의 손을 보면 완전히 노동자의 손이었다. 그런데 그는 체육학과 박사과정을 수료한 학생이기도 했다. 열심히 공부해 두 군데 문예지로 등단했고 시집을 낸 바도 있다. 고등학생도 대학생도, 군인도 일반인도 이 시집을 읽어나가면서 한자성어의 뜻도 알게 되고 한자 공부도 하게 되기를 바란다. 하루에 한 편씩 공부하면 110일 동안 110개의 한자성어를 알 수 있다. 인근에 이 시집을 널리 알리고 싶다. 하인근 시인께 충성! 경례하고 싶다.

괄목상대는 삼국시대 오나라의 여몽에게서 유래한 말이다. 여몽은 용맹한 장수였지만 학식이 부족한 것이 흠이었다. 이에 황제 손권은 책을 읽을 시간이 없다는 여몽에게 자신도 책을 계속 읽고 있다고 하면서, “후한의 광무제는 전쟁터에서도 손에서 책을 놓지 않았으며(手不釋卷), 위나라의 조조는 늙어서도 배우기를 즐겨했다.”라는 이야기를 들려주었다. 황제의 충고에 크게 깨우친 여몽은 책을 늘 가까이하고 정진해 평소 그를 업신여기던 노숙을 경탄하게 만든다. 오나라의 대도독(大都督) 주유의 병이 위독해지자 그를 대신하기 위해 가던 노숙은 여몽의 군영(軍營)에 들른다. 노숙은 군영에서 촉나라의 명장 관우에 관한 대책을 논의하는 과정에서 여몽의 말을 듣고 탄복한다. 그래서 “나는 이제껏 자네를 무용(武勇)과 군략(軍略)만 있다고 업신여겼는데 이제는 학식도 뛰어나 예전의 여몽이 아닐세”라고 말한다. 여몽은 “선비는 헤어진 지 사흘이면 눈을 비비고 다시 봐야 하지요.”라며 점잖게 답한다. 그 후 여몽은 용맹한 무장에서 지략까지 갖춘 지장(智將)이 되어 노숙의 뒤를 이어 대도독이 된다.

[하인근 시인]

1963년 경남 진주시에서 태어나 육군3사관학교 기계과 졸업. 군 생활을 30년 하고 기갑부대 중령으로 전역. 중앙대학교 체육학과 박사과정 수료. 2021년 《한국미소문학》 신인상 수상. 2024년 《문학나무》 신인추천작품 선정. 시집 『부끄러움을 벗다』 출간. 현재 건설회사 ‘위 하우징’ 대표.

이승하 시인, 중앙대학교 문예창작학과 교수

1984년 중앙일보 신춘문예 시 당선

1989년 경향신문 신춘문예 소설 당선

시집 『우리들의 유토피아』『욥의 슬픔을 아시나요』『생명에서 물건으로』『나무 앞에서의 기도』『생애를 낭송하다』『예수ㆍ폭력』『사람 사막』 등

평전 『청춘의 별을 헤다-윤동주』『최초의 신부 김대건』『마지막 선비 최익현』『진정한 자유인 공초 오상순』

지훈상, 시와시학상, 편운상, 가톨릭문학상, 유심작품상, 서울시문화상 등 수상

코리아아트뉴스 전문위원

중앙대학교 문예창작학과 교수