[이승하의 하루에 시 한 편을 220] 김지하의 "한울"

한울

김지하

병으로

오래 외롭다 보니

사람이 사람에게

한울님인 걸 알겠다

메마른 겨울 나무

한 오리 바람에도 마저

반가움이 앞서는데

전화벨 소리에 가슴 뛰는 소리

손님 맞는 마음에

비단 깔리는 소리

기이할 것 없다

본디 세상은 한울이었던 것

이제껏 내가 잊고 있었던 것

외롭다 보니

외롭다 보니

병이 스승인 걸

이제야 알겠구나.

―『花開』(실천문학, 2002)

[해설]

한울사상은 생명사상

김지하 시인에게 ‘한울’이란 모든 유기체가 연결된 거대한 우주적 존재 원리이자 시적ㆍ사상적 중심축이었다. 시인은 서양의 ‘God’ 개념 대신 모든 유기체에 깃든 생명의 근원적 존재로서의 ‘한울’을 강조했다. 그래서 종종 “한울은 한이요 살림이다.”란 말을 했다. 구약을 보면 화내는 신과 벌주는 신이 자주 나오는데 소돔성도 바벨탑도 노아의 방주도 엄벌의 결과다. 한편 ‘한울’은 생명을 해치지 않고 살리려는 태도를 갖고 있다.

인간은 늙고, 병들고, 결국 죽는다. 8년을 거의 독방에서 옥살이하고 나왔으니 몸에 병마가 들어와서 같이 살았다고 해도 과언이 아닐 것이다. 시집 『화개』에 나오는 “쉰부터 다시 산다는데/ 사는 것이 이리 어렵다”(「쉰둘」), “사랑 잃어버렸다/ 눈 침침하다// 운다”(「쉰네 살」) 같은 시를 보면 출옥 이후 마음의 외로움과 몸의 괴로움으로 사는 게 무척 힘들었음을 알 수 있다. 하지만 그는 엄청난 저술 활동을 시작한다.

이 시는 ‘한울사상’을 정립해 가는 과정에서 나온 것으로 우주의 원리 혹은 섭리는 대결이 아니라 상생이라는 생각의 결과물이다. 본래 생명체는 어우러져 살게끔 되어 있으므로 사람이 사람을 만나면 반가워해야 하고 존중해야 한다는 것이다. 하지만 현실에서는 전화 한 통 하는 사람이 없다. 출옥 이후 민족문학 진영에서는 배신자라고 손가락질했고 문협정통파 진영에서는 처음부터 등을 돌렸다. 그는 책을 쓰면서 자주 울었는지 시를 보면 ‘운다’라는 동사가 자주 나온다.

마지막 연이 가슴을 찌른다. 병이 스승이니 아파도 참고 지내는 수밖에 없다. “이렇게 살아 있음이/ 희한쿠나”(「밤 산책」), “나를 이제껏/ 살게 했던// 그 별이 처음으로/ 우주에 뜰 것이다”(「별」), “말잔치 장바닥에/ 내다 판 내 넋은 어젯밤/ 죽었다”(「어젯밤」) 같은 시구를 봐도 그가 얼마나 외로워하며, 괴로워하며 살아갔는지 알 수 있다. 그래도 82세로 졸했으니 그런대로 천수를 누렸다고 해야 할까.

네 차례 뵈었다. 박경리 선생의 『토지』를 국악 오페라로 만들어 공연한 적이 있었다. 내가 오페라 대본으로 각색했고 김영동 선생이 작곡했다. 1995년 세종문화회관 공연 때 처음 뵈었다. 평사리에서의 행사 때도 박경리 선생과 따님 김영주, 사위 김지하 시인을 같이 뵈었다. 모두 나를 기억하며 반가워하셨다. 내가 박사논문에서 논한 네 시인이 송욱, 전영경, 신동문, 김지하여서 더 그런 것 같았다. 몇 해 뒤 동국대 특강 때 그 대학의 교수가 응접하고 배웅해야 하는데 안면이 없었는지 잠깐 있다 사라져 내가 엉뚱하게 수행하게 되었다. 특강 시간을 한참 넘기고 나서도 말씀을 계속하셨고, 찻집에 가서도 1시간 넘게 내 앞에서 열변을 토해 난감해했다. 오늘 몸살 나시겠구나. 그때 녹음해놓지 않은 것이 아쉽다.

김지하론으로 박사논문을 준비하는 이영숙 원생과 원주에 가서 뵙고 몇 시간 말씀을 듣고 헤어질 때 친필 원고 하나와 몇 권의 책을 선물로 주셨다. 그 책 중에는 당신이 직접 교정을 보고 있던 『初眉ㆍ첫 이마』라는 게 있었다. 돌려드리려다 시치미를 떼고서 돌려드리지 않았다. 단골식당에 가서 밥도 사주셨다. 시내로 나와 배웅을 해주셨는데 슈퍼에 들러 막걸리를 한 통 사 가는 모습이 잊히지 않는다. 장시간 말씀을 하셔서 목이 마른가 보았다. 삼가 명복을 빕니다.

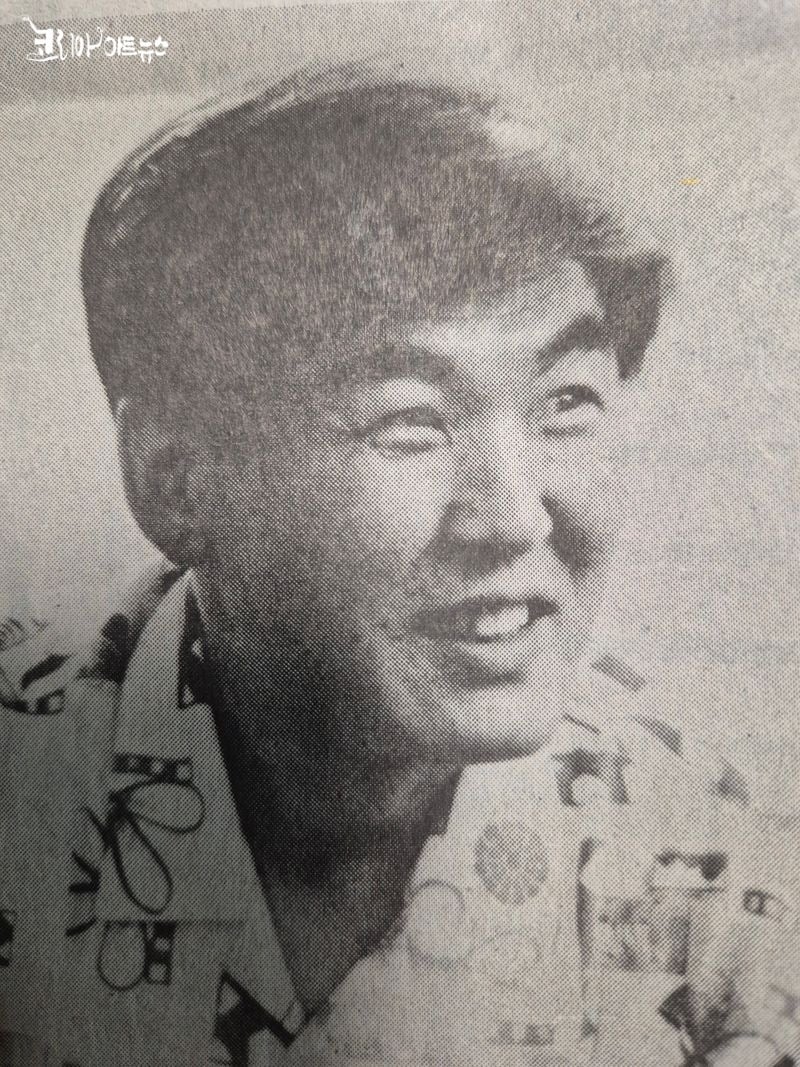

[김지하 시인]

김지하는 1941년 전남 목포에서 태어났으며, 본명은 김영일(金英一), 김지하는 필명이다. 1953년 산정초등학교를 졸업하고 목포중학교에 입학했으나, 1954년 강원도 원주로 이사하면서 원주중학교에 편입했다. 1956년 원주중학교를 졸업하고 1959년 중동고등학교를 나와 1966년 서울대학교 미학과를 졸업했다. 1969년 《시인》지에 「황톳길」 등 5편의 시를 발표하며 작품활동을 시작했다. 1964년 대일굴욕외교 반대투쟁에 가담해 첫 옥고를 치른 이래, ‘오적 필화 사건’ ‘비어(蜚語) 필화 사건’ ‘민청학련 사건’ ‘고행… 1974 필화 사건’ 등으로 8년간의 투옥, 사형 구형 등의 고초를 겪었다. 1980년대에는 생명운동 환경운동을 펼쳐왔고, 원주에 거주하며 불철주야 조선의 사상과 문화를 연구하였으며 건국대학교 석좌교수를 지냈다. 1년여 동안 투병생활을 해오다 2022년 5월 8일 오후 강원도 원주 자택에서 타계했다.

이승하 시인, 중앙대학교 문예창작학과 교수

1984년 중앙일보 신춘문예 시 당선

1989년 경향신문 신춘문예 소설 당선

시집 『우리들의 유토피아』『욥의 슬픔을 아시나요』『생명에서 물건으로』『나무 앞에서의 기도』『생애를 낭송하다』『예수ㆍ폭력』『사람 사막』 등

평전 『청춘의 별을 헤다-윤동주』『최초의 신부 김대건』『마지막 선비 최익현』『진정한 자유인 공초 오상순』

지훈상, 시와시학상, 편운상, 가톨릭문학상, 유심작품상, 서울시문화상 등 수상

코리아아트뉴스 전문위원