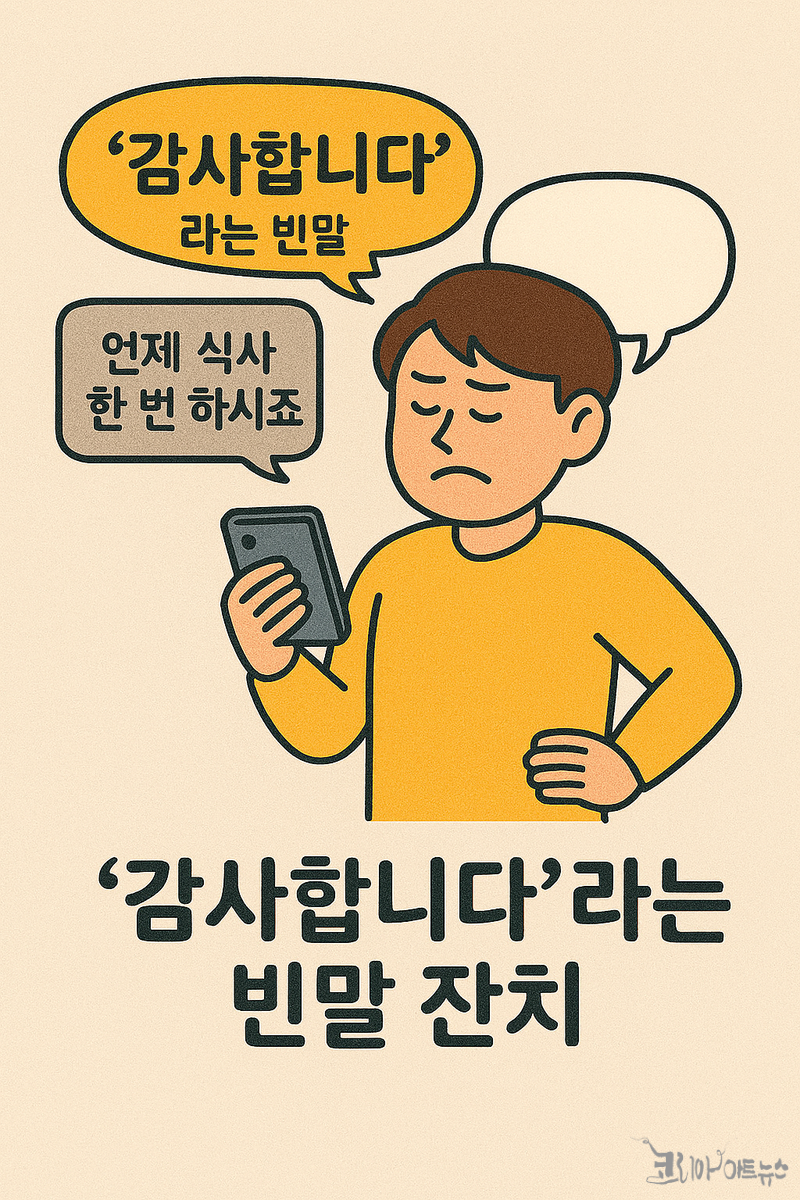

[류안의 세상보기] "언제 식사 한번 하시죠"의 허구

한국 사회에서 카카오톡은 단순한 메신저를 넘어, 일상과 업무를 관통하는 커뮤니케이션의 중심축이 되었다. 그러나 이 편리함 뒤에는 보이지 않는 피로와 감정의 소외가 숨어 있다. 특히 ‘감사합니다’라는 인사의 과잉 사용은 디지털 시대의 새로운 피로를 만들어내고 있다. 이제는 진심을 담은 감사가 아니라, 형식적이고 강박적인 인사가 되어버린 이 현상은 우리가 소통을 어떻게 오해하고 있는지를 보여준다.

자동화된 감사: 진심 없는 인사의 홍수

카카오톡에서의 대화는 종종 “감사합니다”로 마무리된다. 업무 지시를 받았을 때, 자료를 전달받았을 때, 심지어 단순한 확인 메시지에도 감사 인사가 따라붙는다. 문제는 이 인사가 더 이상 진심을 담고 있지 않다는 점이다. 마치 자동 응답처럼, 대화의 끝에는 반드시 ‘감사합니다’를 붙여야만 하는 암묵적 규범이 존재한다.

이러한 인사 문화는 ‘감사’라는 말의 본래 의미를 퇴색시킨다. 진심 어린 고마움이 아니라, 예의와 체면을 위한 형식으로 전락한 것이다. 결국 우리는 감사의 말을 하면서도, 그 말이 전달하는 감정은 점점 사라지고 있다. ‘감사합니다’는 이제 감정을 표현하는 언어가 아니라, 대화 종료를 알리는 기계적 신호처럼 느껴진다.

“식사 한번 하시죠”라는 공허한 약속

‘감사합니다’ 다음으로 자주 등장하는 문장이 있다. 바로 “언제 식사 한번 대접하겠습니다”라는 말이다. 이 표현은 마치 인사의 연장선처럼 자동으로 붙는다. 그러나 실제로 그 식사는 거의 이루어지지 않는다. 말한 사람도, 받은 사람도 그 약속이 진짜라고 믿지 않는다. 그저 관계를 부드럽게 마무리하기 위한 수사에 불과하다.

이러한 의례적 표현은 오히려 약속의 가치를 떨어뜨린다. 과거에는 문자 메시지로 “언제 밥 한번 먹자”고 하면, 그것이 실제 약속으로 이어질 가능성이 높았다. 짧지만 진심이 담긴 말이었고, 상대에게 책임감 있게 전달되었다. 그러나 지금은 카카오톡에서의 그런 말은 ‘형식’으로 인식된다. 감정 없는 메시지, 목소리 없는 인사는 진정성을 담기 어렵고, 그래서 사람들은 그것을 ‘약속’으로 받아들이지 않는다.

육성보다 편한 텍스트, 그러나 더 무거운 강박

아이러니하게도, 사람들은 이제 육성으로 하는 감사 인사나 약속보다 카카오톡 메시지로 하는 인사가 더 부담스럽다고 느낀다. 전화로 “정말 고마워요, 다음에 밥 한번 살게요”라고 말하면, 그 말은 순간의 감정으로 자연스럽게 흘러간다. 하지만 카카오톡에 남긴 “감사합니다. 꼭 식사 한번 대접하겠습니다”는 메시지는 기록으로 남고, 읽음 표시와 함께 상대의 반응을 기다리게 만든다.

이런 디지털 흔적은 오히려 사람들에게 더 큰 강박을 준다. ‘답장을 안 하면 무례한가?’, ‘진짜 밥을 먹자는 건가?’, ‘이걸 어떻게 받아들여야 하지?’라는 고민이 뒤따른다. 결국 우리는 더 편리한 도구를 통해 더 불편한 소통을 하고 있는 셈이다.

진짜 감사를 위한 새로운 예절

우리는 이제 인사를 남발하기보다, 꼭 필요한 순간에만 진심을 담아 건네는 절제된 커뮤니케이션을 배워야 한다. 무조건적인 “감사합니다”가 아니라, 상황에 맞는 감정과 맥락을 고려한 표현이 더 중요하다. 특히 업무 시간 외에는 인사보다 ‘휴식’을 존중하는 문화가 필요하다. 늦은 밤이나 주말에까지 이어지는 메시지와 인사는 오히려 상대에게 부담을 줄 수 있으며, 디지털 피로를 가중시킨다.

또한 ‘읽씹’에 대한 과도한 민감함도 되돌아볼 필요가 있다. 메시지를 읽고도 바로 답하지 않는 것이 무례로 여겨지는 문화는, 오히려 건강한 소통을 방해한다. 우리는 서로의 상황과 여유를 존중하는 디지털 예절을 정립해야 한다.

텍스트 메시지보다 목소리, 목소리보다 직접적인 만남이 더 깊은 소통을 가능하게 한다는 사실도 잊지 말아야 한다. 편리함에 익숙해진 나머지, 우리는 감정이 담긴 대화의 중요성을 놓치고 있다. 약속은 말보다 행동으로 증명되어야 하며, 인사는 감정보다 진심으로 전달되어야 한다.

예의의 감옥에서 벗어나기

카카오톡은 소통을 위한 도구이지, 예의의 감옥이 되어서는 안 된다. 진심 없는 감사보다, 때로는 침묵이 더 따뜻할 수 있다. 우리는 이제 ‘감사합니다’라는 말이 진짜 감사를 담을 수 있도록, 그 사용법을 다시 배워야 할 때다. 디지털 시대의 예의는 더 많은 말이 아니라, 더 깊은 마음에서 시작되어야 한다.