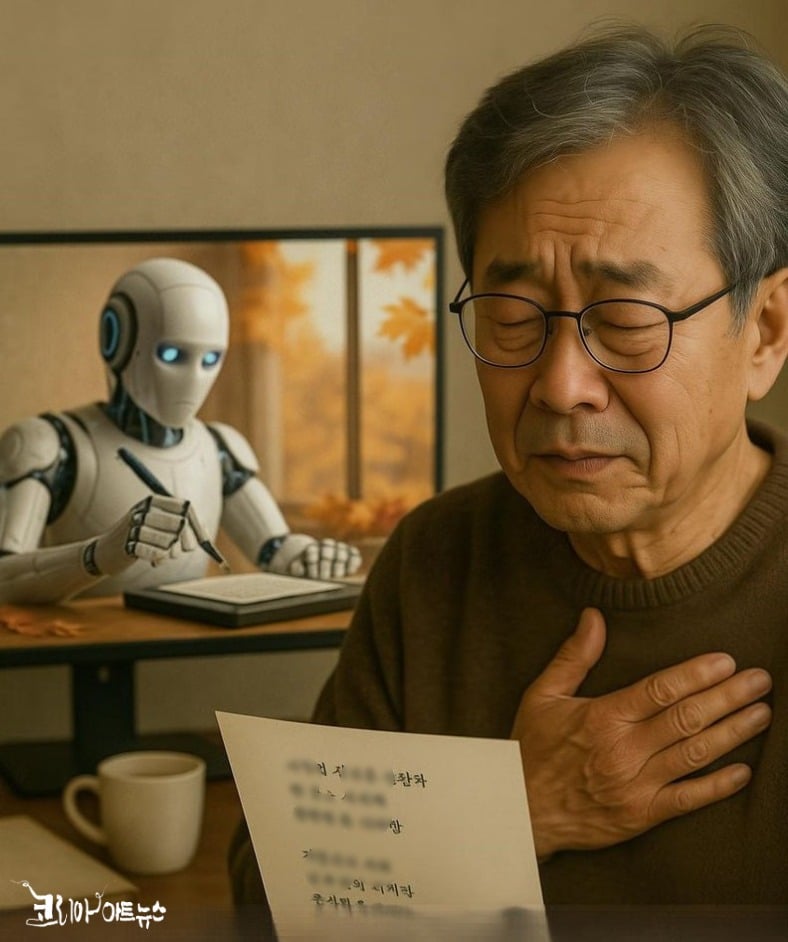

[이승하의 하루에 시 한 편을 265] 유자효의 "AI와 詩"

AI와 詩

유자효

1

AI가 시를 쓴다는데

AI가 쓴 시도 그럴듯한데

제목만 주면

금방 뚝딱

한 편 써내는데

몇 날 며칠을 끙끙대고도

시 한 줄 못 쓰는 나

이제 그만 작파할 때가 온 것 아닌가?

2

AI가 시를 쓴다.

현란한 언어의 유희, 상상력

그런데

AI가 쓴 시가

인간을 구할 수 있나?

AI로 시를 쓰게 하고

스스로를 구원할 수 있는 것인가?

―『AI와 詩』(황금알, 2025)

[해설]

AI는 우리를 위하여 일한다?

AI는 인공지능으로 번역되는 광의의 개념이고 AI의 기능 중 언어의 운용과 활용은 챗GPT가 담당하므로 오늘날 문학권에서 문제가 되는 것은 협의의 개념인 챗GPT다. 하지만 AI라고 해서 틀린 것은 아니다. 유자효 시인이 시 「AI와 詩」란 시를 쓰고 표제시로 삼아 시집을 낸 이유가 있을 것이다. 시인의 고유한 영역을 넘보다가 이제는 주인의 명령대로 시도 곧잘 쓴다. 시인은 시를 한 편 쓸 때마다 며칠을 끙끙대고, 그래도 안 될 때가 많은데 AI는 주인이 명령만 내리면 몇 초 내로 해낸다.

그런데 시인은 의문이 든다. “AI가 쓴 시가 인간을 구할 수 있나?” “(인간이) AI로 시를 쓰게 하고 스스로를 구원할 수 있는 것인가?” 시인은 답을 하지 않고 묻기만 하면서 시를 끝냈지만 실은 AI가 쓴 시가 인간을 구할 수 없으며 AI로 시를 쓰게 하고 인간이 스스로를 구원할 수 없다는 대답이 숨어 있다. 구한다는 것, 구원한다는 것은 학습이나 정보 제공을 통해 이뤄지는 것이 아니라 깨달음의 차원이므로 신의 영역이다. 아니, 신도 어떻게 할 수 없는 시인의 영역인데 기계가 감히 그것들을 할 수 없다는 것이 시인의 생각이리라.

이 문제에 대해 11월 18일 오후 4시부터 남산 산림문학관 강당에서 심포지엄이 열렸다. 문학의집ㆍ서울 창립 24주년 기념식을 겸해서 열린 행사였다. 발제자 방민호 교수에게 질문을 한 권성훈 교수가 질문지를 AI의 도움을 받아 작성했다는 것이 놀라웠다. 소설을 쓰는 방민호 교수가 서울 동묘시장을 무대로 해서 장사치로 나선 탈북인 여성의 삶을 그려나가는데, 일일이 AI에게 물어보면서 도움을 받아가며 소설을 쓰는 과정을 발표문 34쪽에 걸쳐서 썼다. 소설은 이제 AI의 도움을 받아서 쓸 수 있게 되었음을 천명하는 자리였다. 앞으로 TV 드라마 대본, 시나리오, 희곡이나 소설을 쓸 때는 AI의 도움을 확실히 받을 수 있다는 것을 알게 되었다.

나마저 이런 주장을 할 수는 없어서 AI 시대의 도래를 우려하면서 시인 자신의 개성을 확보하고 상상력을 발휘하여 AI의 침투를 물리쳐야 한다고 말했다. 이런 결론을 내렸지만 퇴고할 때는 도움을 확실히 받을 수 있으므로 참 난감해졌다. 낱말 선택, 분위기 전환, 감각의 가미 등에 AI가 도움을 줄 수 있으므로 독창성의 논리는 흔들릴 수밖에 없다. 하지만 내 발표문의 결론은 다음과 같았다.

문학은 기존의 것에 대한 부정, 모험심, 발명과 발견, 개척과 실험이 중요한데 AI는 인간 주인의 말은 잘 듣지만 개성과 독창성을 지니지는 못해 문학적 실험을 하지는 못한다. 그런 점에서 AI는 아직까지는 한계가 있다고 본다. AI는 보조자일 따름이다. 능력 있는 마름에게 의존하지 말고 주인의식을 갖고서 나만의 시, 나만의 소설 쓰기에 혼신의 열정을 쏟아부어야 할 것이다. 문학 언어는 애초에 인간 개개인의 고유한 의식과 감정을 옮긴 것이었고, 이후에도 그래야 한다. 새로운 문학 사조를 일으켰던 문학적 혁명가들을 떠올리며 편편의 작품을 쓴다면 자신의 영지를 AI에게 완전히 내주지는 않을 것이다.

[유자효 시인]

부산에서 태어나 서울대를 졸업했다. KBS 유럽총국장, SBS 이사, 한국방송기자클럽 회장, 한국시인협회 회장을 지냈다. 시집으로 『성자가 된 개』『아직』『꼭』『신라행』『포옹』『시간의 길이』 등이 있는데 이번이 신작시집 스무 권째가 된다. 시선집 『성스러운 뼈』『세한도』『아버지의 힘』이 있으며, 프랑스에서 시집 『은하계 통신』과 시조집 『청자 주병』이 출간됐다. 만해문예대상과 정지용문학상, 한국문학상 등을 받았으며 현재 지용회장으로 일하고 있다.

이승하 시인, 중앙대학교 문예창작학과 교수

1984년 중앙일보 신춘문예 시 당선

1989년 경향신문 신춘문예 소설 당선

시집 『우리들의 유토피아』『욥의 슬픔을 아시나요』『생명에서 물건으로』『나무 앞에서의 기도』『생애를 낭송하다』『예수ㆍ폭력』『사람 사막』 등

평전 『윤동주-청춘의 별을 헤다』『최초의 신부 김대건』『마지막 선비 최익현』『진정한 자유인 공초 오상순』

지훈상, 시와시학상, 편운상, 가톨릭문학상, 유심작품상, 서울시문화상 등 수상

코리아아트뉴스 전문위원