[김강호의 시조 아카데미 35] 서숙희의 “빈”

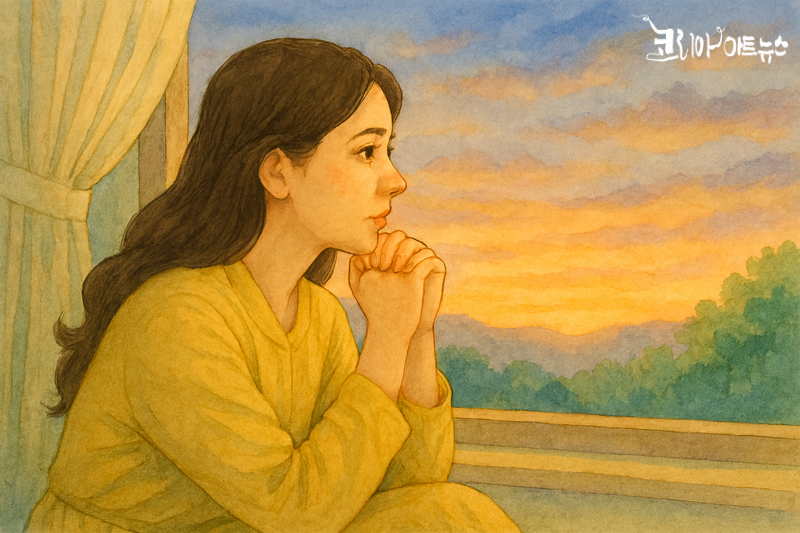

빈

서숙희

빈, 하고 네 이름을 부르는 저녁이면

하루는 무인도처럼 고요히 저물고

내 입엔 셀로판지 같은

적막이 물리지

어느 낮은 처마 아래 묻어 둔 밤의 울음

그 울음 푸른 잎을 내미는 아침이면

빈, 너는 갓 씻은 햇살로

반듯하게 내게 오지

심심한 창은 종일 구름을 당겼다 밀고

더 심심한 나는 구름의 뿔을 잡았다 놓고

비워둔 내 시의 행간에

번지듯 빈, 너는 오지

서숙희의 시조 「빈」은 ‘빈’이라는 이름을 중심으로 부재와 여백, 침묵과 도래의 의미를 섬세하게 직조한 작품이다. 이 시에서 ‘빈’은 특정한 인물의 호칭이면서 동시에 비어 있음 그 자체를 가리키는 상징적 언어로 기능한다. 시인은 이름을 부르는 행위를 통해 오히려 고요와 적막이 깊어지는 역설적 순간을 포착하며, 비어 있음이 어떻게 서정의 중심이 되는지를 보여준다.

첫째 수에서 “빈, 하고 네 이름을 부르는 저녁”은 관계의 시작이 아니라 단절의 순간으로 제시된다. 이름을 부르는 행위는 보통 응답을 전제하지만, 이 시에서는 부름 이후 하루가 “무인도처럼 고요히” 저문다. 무인도는 외부와의 소통이 끊긴 공간으로, 화자의 하루가 감정적으로 고립되었음을 암시한다. 이어지는 “셀로판지 같은 적막이 물리지”라는 표현은 침묵을 투명하지만 질긴 물성으로 형상화한다. 말은 있으나 전달되지 못하고, 감정은 있으나 소리로 나아가지 못하는 상태가 이 초장의 정서다.

둘째 수에서는 시간의 흐름이 밤에서 아침으로 전환되며 정서 또한 변화한다. “낮은 처마 아래 묻어 둔 밤의 울음”은 드러나지 못한 슬픔과 억눌린 감정의 흔적을 뜻한다. 처마 아래는 안과 밖의 경계로, 울음은 완전히 사라지지 않은 채 잠시 묻혀 있는 상태다. 그러나 그 울음은 “푸른 잎을 내미는 아침”에 이르러 생명의 이미지로 전화된다. 고통이 성장으로 변하는 이 지점에서 ‘빈’은 “갓 씻은 햇살로 반듯하게” 화자에게 다가온다. 초장에서의 ‘빈’이 적막과 부재의 얼굴이었다면, 중장에서의 ‘빈’은 정화된 빛으로 형상화되며 화자의 인식 또한 한 단계 밝아진다.

셋째 수는 다시 기다림과 무료함의 정서로 시선을 옮긴다. “심심한 창”과 “더 심심한 나”는 반복되는 일상과 충족되지 않는 내면을 나란히 보여준다. 구름의 뿔을 잡았다 놓는 행위는 실체 없는 대상을 향한 헛된 손짓이자, 기다림의 습관화된 몸짓이다. 그러나 결말에서 시는 중요한 전환을 맞는다. “비워둔 내 시의 행간에 번지듯” ‘빈’이 온다는 마지막 구절은, 의미가 완성된 언어가 아니라 여백 속에서 생성됨을 드러낸다. ‘빈’은 채워 넣어야 할 대상이 아니라, 비워 두었기에 도래하는 존재다.

이 시에서 ‘빈’은 사랑의 이름이자 시의 본질을 가리키는 상징이다. 말해지지 않은 것, 남겨 둔 것, 비어 있는 공간 속에서 오히려 가장 선명해지는 감정의 결을 통해 「빈」은 서정이 도달할 수 있는 가장 조용하고 깊은 지점을 보여준다.

김강호 시인

1960년 전북 진안 생

1999년 동아일보 신춘문예 당선

시조집 『당신 생각 소나기로 쏟아지는 날』외 다수

2024년 44회 가람문학상 수상

고등학교 1학년 교과서 「초생달」 수록

코리아아트뉴스 전문기자