이우걸 시인 , 50년 시조 인생 담은 전집 출간 - 현대시조의 거장, - 반세기 창작의 알찬 결실

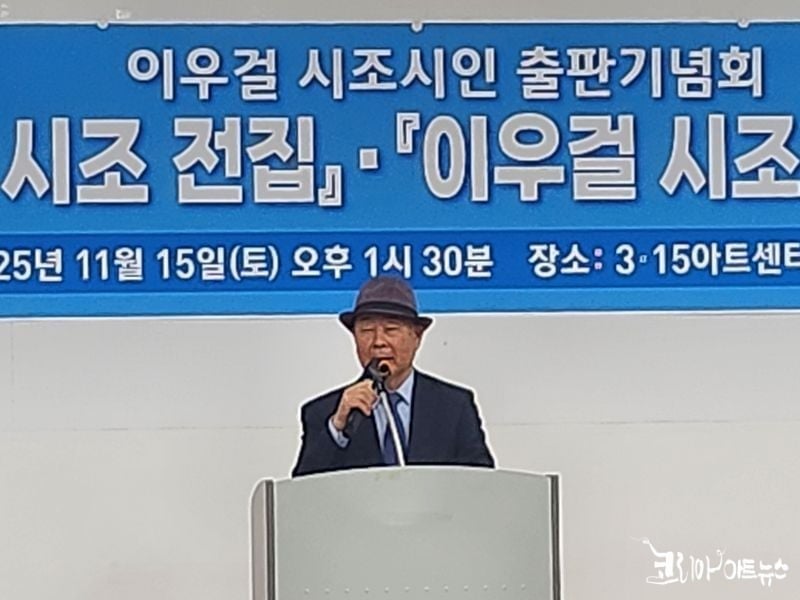

마산 문인협회는 15일 정오, 마산 3·15아트홀 국제회의장에서 『이우걸 시조 전집』과 해설서 『이우걸 시조 깊이 읽기』 출판기념식을 성대히 개최했다. 이날 행사에는 시조·시단 인사와 지역 문인들이 대거 참석해 한국 현대시조사의 또 하나의 이정표가 세워지는 순간을 함께했다.

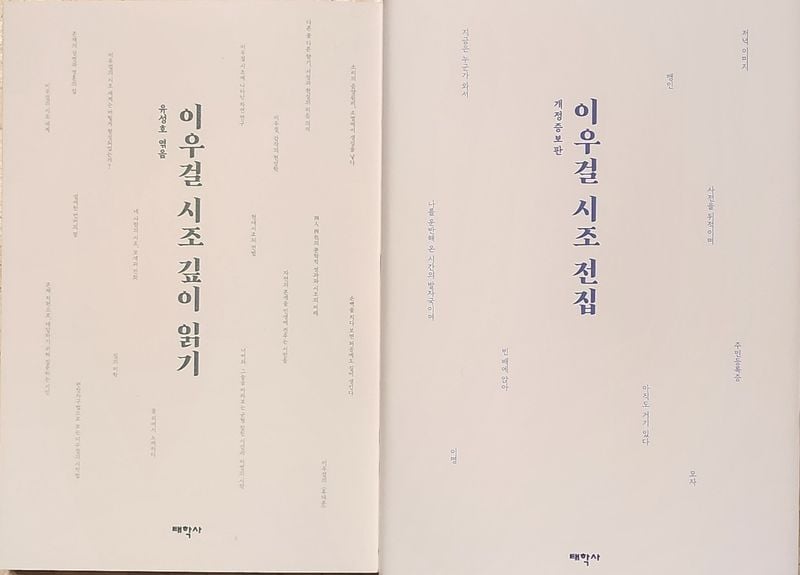

현대시조의 미학을 한 단계 끌어올린 거장 이우걸(80) 시인이 그동안 발표한 열 권의 시조집, 총 541편을 묶어 『이우걸 시조 전집』을 출간했다. 경남 창녕 출신의 그는 1973년 현대시학을 통해 등단한 이래, 반세기 가까운 세월 동안 경남 시조문학을 지켜 온 ‘현대시조의 사제(師弟)’로 평가받는다.

이우걸 시인은 중앙시조대상 신인상, 한국문학상, 가람시조문학상, 이호우시조문학상, 김상옥시조문학상 등 다수의 문학상을 수상하며 한국 시조문학의 중심에 서 왔다.

이우걸 시학의 지평을 논하다 ― 17인의 비평가 참여

이번 전집 출간과 함께 발간된 『이우걸 시조 깊이 읽기』에는 국내 대표 문학평론가와 시조학자 17인이 참여해 이우걸 시학의 궤적과 심층을 다각도로 조명했다.

김경복 〈존재의 심연과 영혼의 집〉

이승하 〈이우걸 시조 세계는 어떻게 형성되었는가〉

신상조 〈이우걸의 시조 세계〉

김남규·백애송 〈『모자』 평론〉

곽효환 〈근작시와 자연 연구〉

정과리·정미숙 〈『이명』 해설〉

손진은 〈‘너머’와 ‘그늘’의 시학〉

이형우 〈편장자구법으로 본 시학〉

이정환 〈시조의 미래와 문학적 성과〉

이숭원 〈현대시조의 전범〉 등이 수록되었다.

이들 연구는 이우걸의 언어 감각, 자연관, 형식 실험, 존재론적 사유 등 그의 기념비적 시학을 폭넓게 견인하며 전집의 가치를 크게 높여 준다.

유성호 교수의 헌사 ― “현대시조의 미학적 위의를 세운 거장”

해설서의 책머리에서 유성호 교수는 이우걸 시인의 문학적 위상을 다음과 같이 정리했다.

“이우걸 선생은 시조의 정형미학을 지키면서도 현대적 혁신을 이끌어 온 창의적 예인이다. 경남을 떠나지 않고 지역 시조시단을 일구며 수많은 후학을 문학의 길로 이끈 거장으로, 한국 시조문학사에 독자적 목소리를 새긴 예술적 거인의 한 사람이다. 시조가 한국 문학의 소중한 민족적 형식이자 세계 문학의 보편적 운문 양식임을 그는 꾸준히 증명해 왔다.”

예찬과 분석을 겸한 이 평문은 이우걸 문학의 위의(威儀)를 다시금 확인시키며 전집의 문학사적 의의를 공고히 한다.

기억하고 싶은 시조 *

― 「모란」 : 소멸과 그리움

피면 지리라 지면 잊으리라

눈 감고 길어 올리는 그대 만장 그리움의 강

져서도 잊혀지지 않는 내 영혼의 자줏빛 상처

이우걸의 「모란」은 시조라는 정형 안에서 ‘피고 지는 꽃’이라는 자연의 운명을 인간 내면의 상처와 겹쳐 낸 걸작이다. “피면 지리라 지면 잊으리라”라는 첫 구절은 소멸의 순환을 담담한 어조로 받아들이면서도, 그 이면에 ‘잊고자 하나 잊히지 않는’ 역설적 정서를 배치한다.

이어지는 “그대 만장 그리움의 강”은 모란의 질량을 초월한 정조의 심연을 불러내며, 정서의 크기를 ‘만장(萬丈)’이라는 수직적 이미지로 절벽처럼 드러낸다. 특히 “져서도 잊혀지지 않는 내 영혼의 자줏빛 상처”는 서정이 존재의 깊이로 침잠하는 순간이다.

모란의 자줏빛은 미의 색이자 앙금의 색이며, 그 상처의 흔적은 시조 특유의 절제 속에서 더욱 강하게 남는다.

기억하고 싶은 시조 **

― 「이명(耳鳴)」 : 소리의 어둠과 존재의 울림

듣지 않으려고 마개를 할 때가 있다

많이 듣는 게 좋은 것만 아니어서

들어도 못 들은 척 하고 돌아서야 할 때가 있다

먼저 듣고 싶어서

많이 듣고 싶어서

곳곳에 귀를 대고 얻어 들은 소식들을

대단한 전리품인 양 나눠주던 때가 있었다

설익은 밥알 같은, 떫은 풋감 같은,

그런 과거사를 귀는 알고 있다

그리고 혼자 울면서

자신을 닫으려 한다

시집의 제목이자 대표작인 「이명」은 이우걸의 후기 시학을 잘 보여주는 작품이다. 이명(耳鳴)은 외부 세계의 소리가 아니라 내면에서 울리는 고독의 반향이다. 이우걸은 이 현상을 단순한 신체적 경험이 아닌 '존재의 깊은 방’에서 울리는 원초적 신호로 해석한다. 이 작품에서는 “소멸에서 다시 생성되는 소리의 순환”이 핵심이다. 이명은 사라져야 할 소리이면서도 사라지지 않고, 들리지 말아야 할 것이 들리는 역설적 경험이다.

이우걸은 이 작품에서 세계의 침묵과 자아의 울림이 교차하는 경계, 그 미세한 틈새에서 ‘존재 저편의 목소리’를 끌어올린다. 이는 그의 후기 작품들이 지향하는 사유의 방향, 즉 형식적 절제 속에서 존재의 어둠을 응시하는 깊이를 가장 선명하게 보여준다.

종합적으로 본 이우걸 시학의 위치를 들여다보면, 자연의 사소한 사물에서 존재의 원리를 읽어내는 심층적 사유, 정형 미학의 엄정함 속에서 발견되는 긴장과 절제, 감각의 미세한 떨림을 사유의 깊이로 끌어올리는 서정의 밀도 등을 통해 현대시조의 한 정점을 형성했다. 그의 대표작들은 한국 시조 문학이 어떻게 현대적 감수성과 철학적 사유를 결합할 수 있는지를 보여주는 전범(典範)으로 남아 있다.