[김강호의 시조 아카데미 18 ] 김강호의 "두 번째 여행"

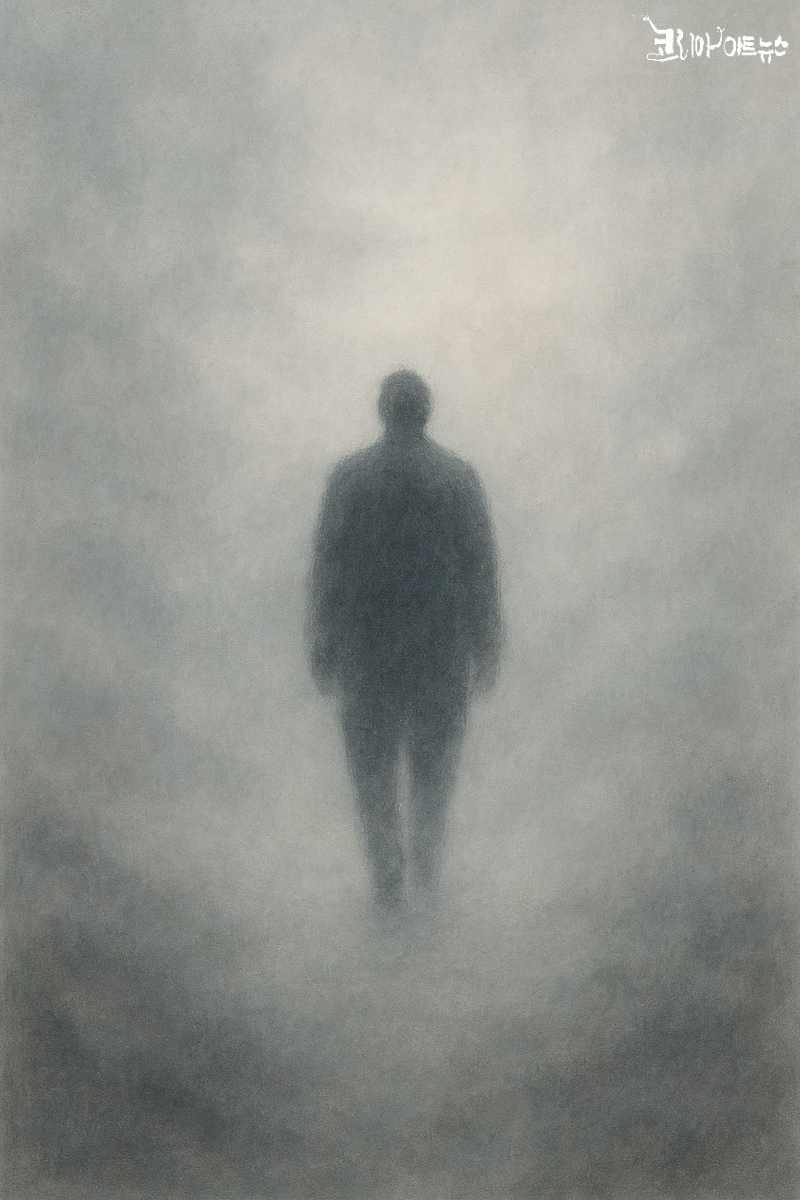

두 번째 여행

-입관入棺

김강호

투명한 유리벽 안쪽 염장이 둘이 서서

망자 떠나보낼 의식을 치르고 있다

저음의 클래식 선율이

안개보다 가볍다

얼굴을 덮어놓고 목을 닦아 내려간다

견뎌온 생의 굴레 헛헛하고 가쁜 순간이

희디흰 수건에 닦여

눈꽃처럼 녹는다

자식들 웃음과 눈물 평생토록 피고 지던

따스했던 두 팔은 간이역이 되어있다

잠깐씩 쉬어가던 날들

기적소리로 남아있다

야무지게 움켜쥐었던 이승의 낱알들이

저렇듯 흔적 없이 손 밖으로 빠져나가고

단 한 올 삶의 보풀도

쥘 수 없는 시간이다

가슴팍 용솟음치며 터질 듯 끓어올랐던

활화산이 식었다 깎아지른 빙벽이다

겹겹의 골짜기마다

메아리도 굳었다

등허리에 달라붙은 허기진 배를 본다

가난을 끌고 가다 멈춰 선 실루엣 길

조팝꽃 흰쌀밥이듯

고봉으로 피운 곳

숨 가쁜 신음 소리 달콤하게 쏟아내며

애정을 불태우던 사타구니 언덕배기

젊은 날 탱탱하던 시간

쭈그렁 달려있다

버거운 날을 받치고 버팅기던 대퇴골

여든 해 비탈길을 간신히 넘어서서

곰삭은 작대기 되어

허탈하게 놓였다

산 같은 삶의 무게 낙타처럼 짊어지고

쉼 없이 들쑤시던 통증을 견뎌내며

사막을 건너온 무릎

옹이로 굳어 있다

한 뼘 남짓 정강이를 가뭇없이 바라본다

차돌같이 단단했던 뚝심이 풀어지고

버티던 자존심마저

젓가락보다 야위었다

뒤틀리고 굳은 살 박힌 발가락 닦아갈 때

협곡을 기어오르던 야크 같은 울음소리와

신작로 달리던 소리

뽀얗게 묻어나온다

손톱과 발톱을 조심스레 깎은 자리

어스름 밀어내며 초승달이 돋고 있다

아슬한 모롱이에서

길을 밝혀 주려는 듯

까칠한 수염을 밀고 머리를 빗어주고

눈썹을 다듬더니 연분홍 분을 바른다

참 곱다, 꿈을 꾸듯이

평안해진 저 얼굴

살아생전 마련해둔 향기로운 수의 한 벌

샛노랗게 마른 알몸에 정성껏 입히고 있다

쪽빛이 출렁거리는

꽃버선도 신겼다

바쁘게 걸어온 길 둘둘 말아 묶는다

몸 가득 품고 살던 앙증맞은 꽃말까지

염포로 촘촘 묶는다

정갈한 꽃다발이다

관 속에 눕혀진 채 여행 준비 끝냈다

상주들이 쏟은 눈물 가득히 차오를 때

세상의 문을 닫는다

망치소리가 어둡다

인생은 일장춘몽이라 했던가? 참으로 빠르다. 위 시조는 장인 어르신이 돌아가신 뒤 입관하던 장면을 그대로 옮긴 작품이다. 16수가 모여서 긴 연시조로 마무리되었다.

태어나서 살아온 날들이 첫 번째 여행의 설렘과 발견의 차원이라면, 두 번째 여행은 이미 익숙한 길을 떠나는 공허함의 길목이다. 이는 인간 존재가 ‘처음’이라는 경험을 통해 삶의 의미를 부여하려 하지만, 결국 모든 것이 시들고 무상해진다는 사실을 환기하고 싶었다. 궁극적으로는 허무의 풍경을 직시하는 장면이다.

'하이데거' 존재론의 밑그림을 연상하면서 이미 소진된 흔적, 즉 부재를 강조하고 싶었다. 니체적 허무주의로 본다면, 「두 번째 여행」은 근원적 무의미를 드러내면서 동시에 그것을 받아들이는 태도도 보여주고도 싶었다. 다시 떠나는 길, 그 가치성이 확실하게 있다고는 볼 수 없는 여행의 길이지만 산자의 의미에서 들여다본다면 그래도 그냥 잠드는 것보다, 여행을 한다는 쪽이 위안이 될 수 있으니까.

「두 번째 여행」은 이상향의 세계로 향하는 영혼의 발걸음을 활자화하고 싶은 시인의 심경이었다. 필연적으로 두 번째가 되는 순간, 인간이 마주할 수밖에 없는 ‘허무의 진경’이 어쩌면 내 앞에서 날 기다리고 있다는 생각이 들자 머리가 쭈뼛해진다. 그래서 하루하루가 너무나도 소중하고 감사하다.

김강호 시인

1960년 전북 진안 생

1999년 동아일보 신춘문예 당선

시조집 『당신 생각 소나기로 쏟아지는 날』외 다수

2024년 44회 가람문학상 수상

고등학교 1학년 교과서 「초생달」 수록

코리아아트뉴스 전문기자