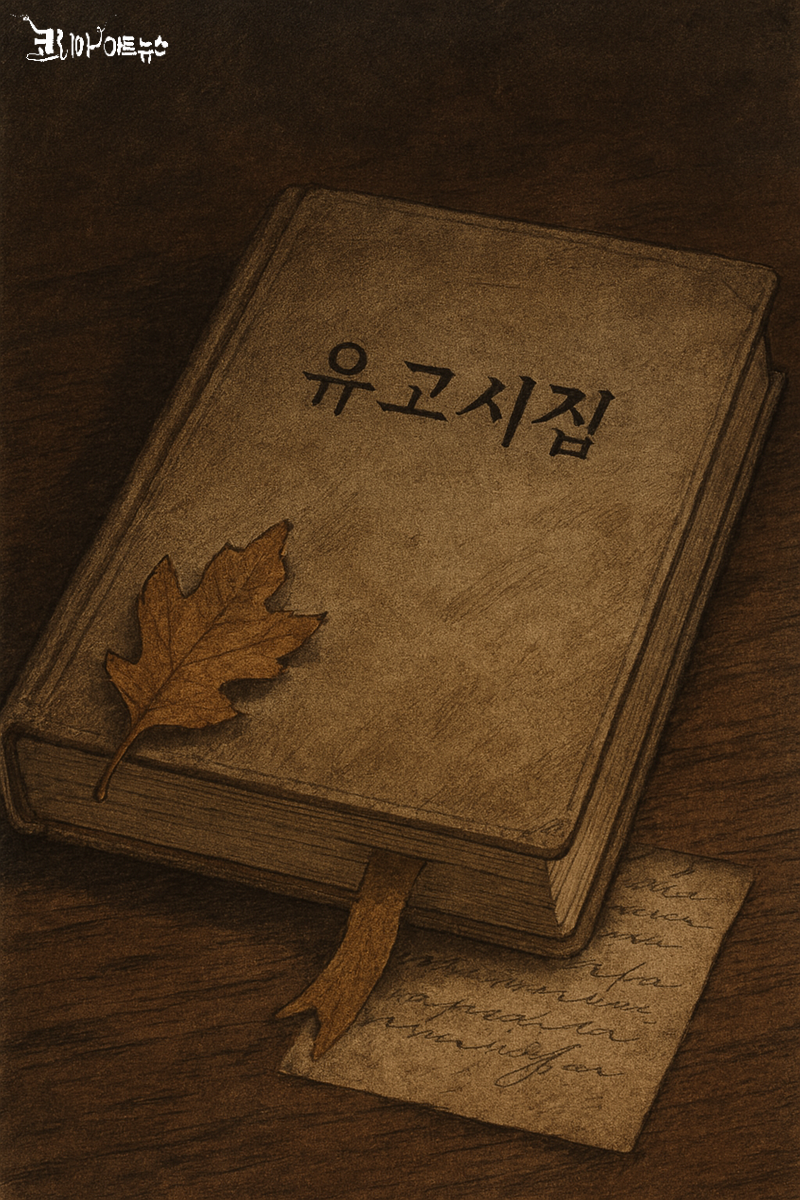

[이승하의 하루에 시 한 편을 195] 한영미의 "유고시집"

유고시집

한영미

생(生)을 소진해 가면서도 남은 힘을

시에 건넨다는 것은,

활자가 대신 살아낼 것이라는 확신이었을까

사라져 버리는 것들로 가득한 이곳에

한 권의 시집으로 남겨진 사람

세상은 비유와 상징이 무수히 접힌 신의 책이다

우리는 목차에서 다른 누구도 될 수 없고

다음 장이 넘겨지기도 전에

신은 갈피끈을 끼워 덮어버릴 수도 있으니

우리가 접면이 울도록

생을 살아내는 동안에도

결말이 이미 마침표에

이르렀을지도 모르는 일

무한으로 가는 수많은 문장 중의 나를

고를 수 있다면,

그것이 사는 이유라면,

죽고 태어나는 건 주술 관계일 뿐이겠지

그리고 어느 날,

유성처럼 어둠 속으로 덧없이 사라져도

희미하게 남은 빛을 다해

이 생의 누군가에게 읽힐 수 있을지도

시집을 펼치자

문장 하나가 떨어져 내린다

—『슈뢰딩거의 이별』(시인동네, 2024)

[해설] 유고시집에 바치는 헌사

이 시는 유고시집이 아닌 첫 시집에 실려 있다. 한영미 시인이 생각하는 유고시집은 “생을 소진해 가면서도 남은 힘을”을 쏟아부어 쓴 시를 요절한 그 시인의 사후에 다른 사람들이 내준 것이리라. “사라져 버리는 것들로 가득한 이곳에/ 한 권의 시집으로 남겨진 사람”으로 누가 있을까? 세 사람이 당장 떠오른다. 윤동주, 이육사, 기형도. 생전에 자기 시집을 손에 들어보지 못했다.

“세상은 비유와 상징이 무수히 접힌 신의 책이다”란 명제가 절묘하다. 정말 그렇다. 우리 인간의 신에 대한 생각은 두 가지로 나눠진다. 신이 인간의 삶에 관여한다는 신개념과 신이 일일이 관여하지 않는다는 신개념. 신이 유일신이든 다신이든 신의 歷史와 役事를 믿는다면 시집을 내지 못하고 죽은 이는 신의 사랑을 받지 못했다. 대체로 20대에 죽어야 하고 갑자기 죽어야지만 유고시집이 탄생할 수 있다. 유고시집을 못 낼 바에야 장수해야 한다.

시인이 “유성처럼 어둠 속으로 덧없이 사라져도” 그의 사후에 나온 시집이 “희미하게 남은 빛을 다해/ 이 생의 누군가에게 읽힐 수 있을지도” 모른다면 복 받은 것인가? 사후에 추앙을 받으면 시인 자신에게 좋은 일인가? 참 아이러니한 책이다. 시인의 유고시집이란 것 자체가. 윤동주문학관, 이육사문학관, 기형도문학관에 가면 애도의 마음과 함께 심한 부끄러움에 사로잡힌다. 도대체 왜 나는 시를 쓰고 있는가.

『하늘과 바람과 별과 詩』와 『육사시집』과 『입 속의 검은 잎』은 대한민국이 지상에 국가로 존속하는 한 불멸할 시집이다. 30년을 못 채운 윤동주와 기형도의 생, 딱 40년에서 마친 이육사의 생. 시를 썼지만 시집을 내지 못하였고, 두 사람은 감옥에서, 한 사람은 극장에서 생을 마감했다. 감옥과 극장이 다 상징적인 공간이다.

그때부터 시작되었다. 그들의 시인으로서의 삶은. 유고시집을 내지 못한 시인들이여! 건강하게 오래 살면서 열심히 시를 쓸 수밖에 없다. 우리는 ‘죽었다 깨어나도’ 유고시집을 낼 수 없다. 시집 안 내고 죽어봤자 누가 시집을 내줄까. 그러므로 달려야 한다. 42.195km를 달리는 마라토너처럼 그저 앞만 보고 부지런하게!

[한영미 시인]

서울에서 태어나 중앙대학교 예술대학원 문예창작전문가과정을 수료했다. 2019년 《시산맥》 신인상 수상, 2020년 <영주일보> 신춘문예 당선으로 등단했다. 2023년 ‘영등포문학상’ 시 부문을 수상했다.

이승하 시인, 중앙대학교 문예창작학과 교수

1984년 중앙일보 신춘문예 시 당선

1989년 경향신문 신춘문예 소설 당선

시집 『우리들의 유토피아』『욥의 슬픔을 아시나요』『생명에서 물건으로』『나무 앞에서의 기도』『생애를 낭송하다』『예수ㆍ폭력』『사람 사막』 등

평전 『청춘의 별을 헤다-윤동주』『최초의 신부 김대건』『마지막 선비 최익현』『진정한 자유인 공초 오상순』

지훈상, 시와시학상, 편운상, 가톨릭문학상, 유심작품상, 서울시문화상 등 수상

코리아아트뉴스 전문위원

중앙대학교 문예창작학과 교수