“물방울 화가 김창열” AI로 되살아나다

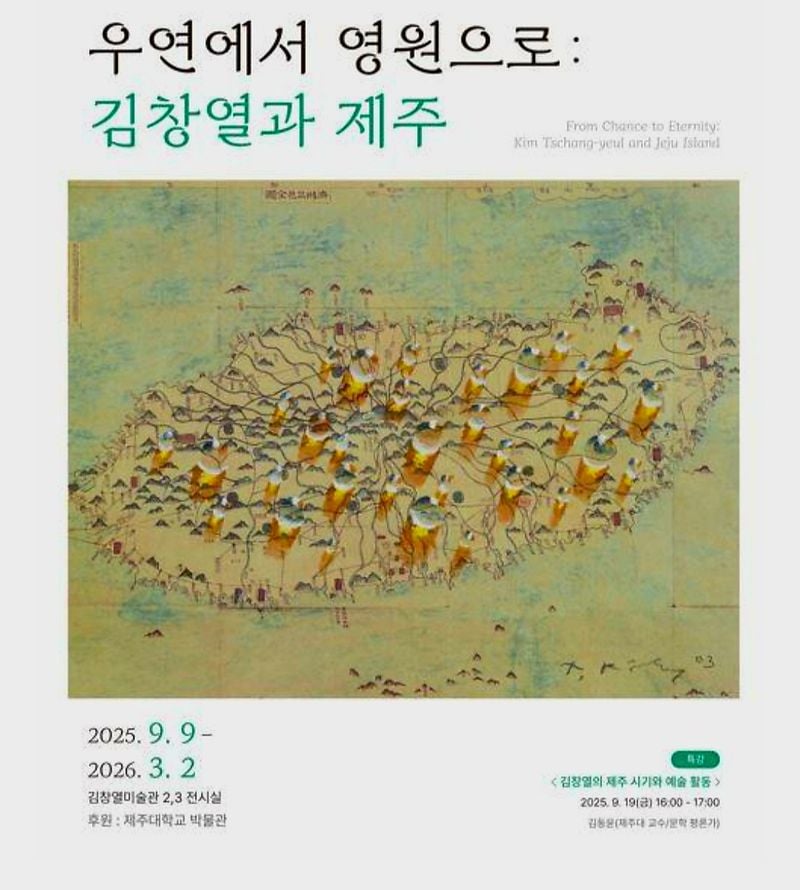

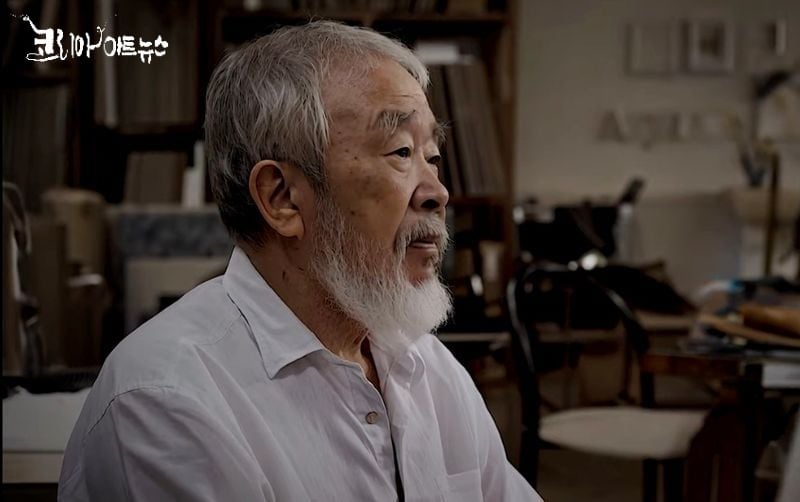

[제주=코리아아트뉴스 강영임 기자] 제주도립 김창열미술관에서 인공지능(AI) 딥러닝 기술로 고(故) 김창열(1929~2021) 화백의 목소리와 생전 모습을 복원해 그의 삶과 예술 철학을 소개하고 있다.

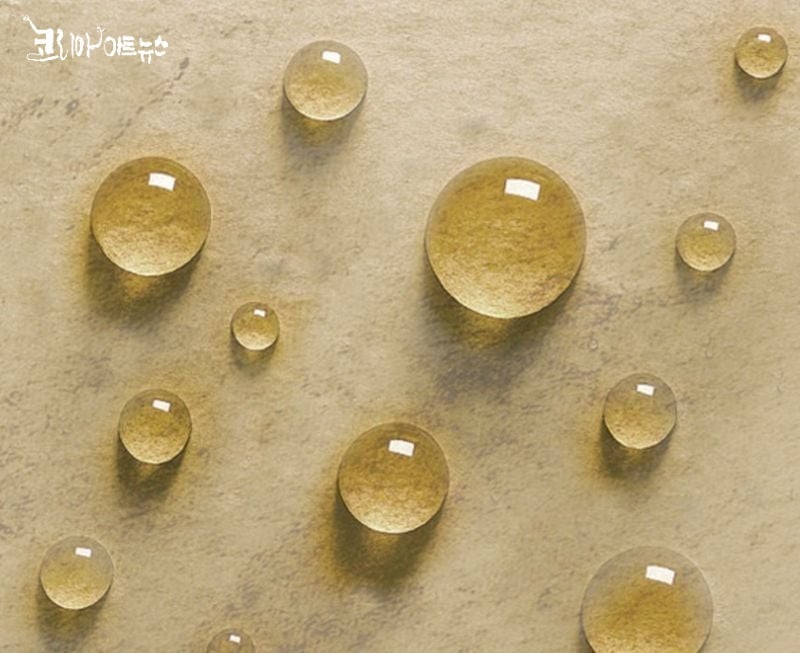

김창열의 회화 세계를 말할 때, 우리는 무엇보다도 먼저 ‘물방울’을 떠올리게 된다. 시각적 대상이 아닌, 물방울은 그의 삶과 예술, 기억과 상처를 응축해낸 결정체다.

1929년 평안남도 맹산, 두메산골에서 태어나 천자문을 배우며 자랐다. 그러다 해방을 맞았지만 체제 비판의 이유로 수배자가 되어 남으로 쫓겨 내려왔다. 1950년대 초 한국전쟁의 소용돌이 속에서 경찰전문학교를 졸업한 그는 제주에 부임해 약 22개월을 보냈다. 피난민과 군·경 기관이 뒤섞인 ‘후방’의 섬에서 처참함을 경험한 김창열은 글을 쓰고 그림을 그리며 전쟁의 기억과 치유의 정서를 형상화하기 시작했다. 《흑산호》에 실린 시 「종언」 「설계도」 「동백꽃」은 그가 지닌 상흔의 깊이를 보여준다.

동백꽃

악

소리치며 붉었을 꽃

너 동백이어

하늘이 푸르다 푸르다 못다 푸르러

초록색 이파리를 모두아

푸르러야

방긋이

타는

심사여

비련(悲戀)에 피묻은

네 얼에

황소가 풀을 뜯다

목놓아 울었을 꽃이여

내 북국(北國)의 설정(雪精)을

두손 고여

너를 받으려다

얼에 실려

떨어트렸노라

아아 이렇듯

이렇듯 사모친 분노(憤怒)이었으라

네 피어린 역사(歷史)를 내가 아노니

내 심장(心臟)에 화살처럼 박힌

너를 안고 죽기로서 노래함이로다.

《흑산호》 (1953. 제주우생출판사)

그는 상흔을 동백꽃처럼 시로 보여주기도 하지만 물방울을 그리며 개인사의 고통과 시대의 아픔을 나타냈다. 물방울은 총알을 맞은 살갗의 구멍이라 생각하며 그렸다. 근원은 거기였다. 끔찍했던 전쟁 체험이 ‘구멍’이라는 원형을 불러들였다. 신체의 저 깊은 곳에서 뚫고 나오는 점액들, 피, 땀, 눈물이 모두 물방울의 근원이다.

그의 물방울은 언제나 현재적이면서 동시에 과거와 미래를 관통한다. 한 방울의 물이 응축한 기억은 개인을 넘어 집단의 기억이 되고, 시대의 상흔이 된다. 그것은 무거운 고통을 투명하게 걸러내어 빛으로 변환하는 화해이기도 하다.

김창열에게 물방울은 단순한 자연의 모티프가 아니다. 그것은 살아낸 전쟁, 이주, 상실, 고독의 압축된 형상이다. 물방울은 사라짐의 은유이자 존재의 증언이다. 투명하게 반짝이면서 쉽게 사라지는 물방울은 인간의 삶이 덧없음을 나타내면서 예술이 품을 수 있는 치유와 초월의 가능성을 말한다.

김창열은 말년에 이르기까지 물방울을 그렸다. 그는 전쟁의 그림자와 고향의 기억, 낯선 곳의 고립을 물방울 속에 봉인하듯 담아냈다. 물방울은 삶 전체를 관통하는 언어가 되었고, 여전히 투명한 빛으로 우리에게 말을 걸고 있다.