[이승하의 하루에 시 한 편을 238] 김란의 "식지 않는 밥"

식지 않는 밥

김란

뭉뚝한 중지와 약지엔 손톱이 없다

교사를 마다하고 경찰에 도전한 아버지

걸림돌이 된 158센티의 키

돈을 많이 준다는 공작창에서

금속 절삭기계는 중지와 약지의 마디를 삼켜버렸고

해고 통지서가 날아왔다

첫돌을 넘은 딸과 아내를 보며

‘밥은 먹어야지’

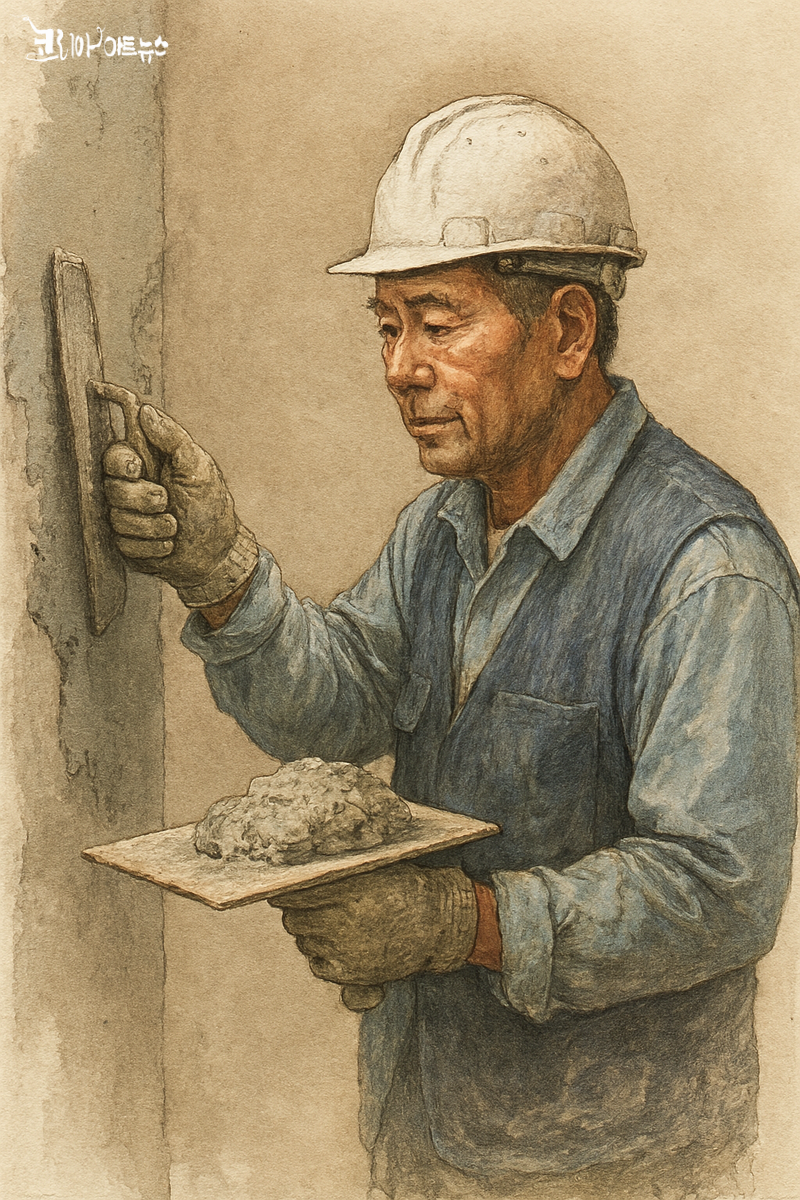

흙손을 들고 미장을 시작하셨다

꿈이 날아간 빈자리

소주 한 잔과 담배 한 모금으로 채우셨다

비나 눈이 오면

통증으로 시큰거리는 손가락을 만지셨다

밥과 꿈을 바꿔치기한 아버지

끝내 자라지 못한 반마디 손가락과 함께 먼 길 떠나셨다

먹고 사는 게 뭐라고

그날 하늘에선

하얀 밥알이 하염없이 내렸다

―『너머는 알 수 없는 내일』(도서출판 상상인, 2025)

[해설]

이 땅에서 먹고 살기 위하여

화자의 아버지는 키가 작았다. 어떤 시를 보면 “45킬로그램의 야윈 몸”이란 시행이 보인다. 교사에서 출발했는데 자신의 천직이 교사가 아닌 것 같았다. 선생님이 왜소하니 학생들이 말도 잘 안 듣고 나를 무시한다고 공연히 자격지심이 발동했을 수도 있다. 사표를 내고 경찰공무원 시험에 대비해 열심히 공부했다. 필기시험은 합격했을 테지만 면접과 체력 테스트가 문제였다. 158cm의 작은 키가 걸림돌이 되었나 보다.

공작창은 철도 차량을 정비하는 곳이다. 털끝만 한 실수도 사람의 생명과 연결되기 때문에 긴장감이 늘 감돌고 노동 강도가 엄청나게 센 곳이다. 금속 절삭기계가 아버지의 중지와 약지의 마디를 삼켜버렸다. 산업재해를 입은 이에게 해고 통지서를 보낸 것은 명백히 폭력행위였지만 그 당시는 노동조합에 부탁을 해보거나 산재처리를 요청할 생각을 할 수 없을 때였다. 즉, 그것을 수용할 수밖에 없었다.

아버지는 식구를 굶길 수 없어서 미장 일을 시작하셨다. 시의 세 번째 연이 눈물겹다. 꿈이 날아간 자리를 소주 한 잔과 담배 한 모금으로 채우게 되었으니 말이다. 게다가 비나 눈이 오면 신경통 환자가 더욱더 힘들어하는 것처럼 통증으로 시큰거리는 손가락을 만지곤 하였다. 그러던 아버지가 “끝내 자라지 못한 반 마디 손가락과 함께 먼 길”을 떠나고 말았다. 가슴에 한을 품고 돌아가셨으리라.

하필이면 아버지 장례를 치르는 날 눈이 펑펑 내린다. 평생토록 배불리 먹어본 적이 몇 번이었을까. 쌀밥을 고봉으로. 몸이 작았으니 밥도 그리 많이 드시지 못했으리라. “먹고 사는 게 뭐라고” 시인은 아버지의 푸념처럼 이 말을 시에다 한다. 아, 그러나 우리는 먹고살겠다고 갖은 고생을 다 하는 것이다. 먹어야 산다. 이보다 더 절박한 진리가 이 세상 어디에 있으랴.

[김란 시인]

인천에서 태어나 현재 방송대 국어국문학과 졸업반이다. 첫 시집 『너머는 알 수 없는 내일』을 낸 지 며칠 되지 않았다. 윤동주 탄생 106주년 공모전 최우수상, 방송대 문연 학술문학상 희곡부문 우수상을 수상했다.

이승하 시인, 중앙대학교 문예창작학과 교수

1984년 중앙일보 신춘문예 시 당선

1989년 경향신문 신춘문예 소설 당선

시집 『우리들의 유토피아』『욥의 슬픔을 아시나요』『생명에서 물건으로』『나무 앞에서의 기도』『생애를 낭송하다』『예수ㆍ폭력』『사람 사막』 등

평전 『청춘의 별을 헤다-윤동주』『최초의 신부 김대건』『마지막 선비 최익현』『진정한 자유인 공초 오상순』

지훈상, 시와시학상, 편운상, 가톨릭문학상, 유심작품상, 서울시문화상 등 수상

코리아아트뉴스 전문위원