토마스의 그림이야기(20) - 금동미륵보살반가사유상

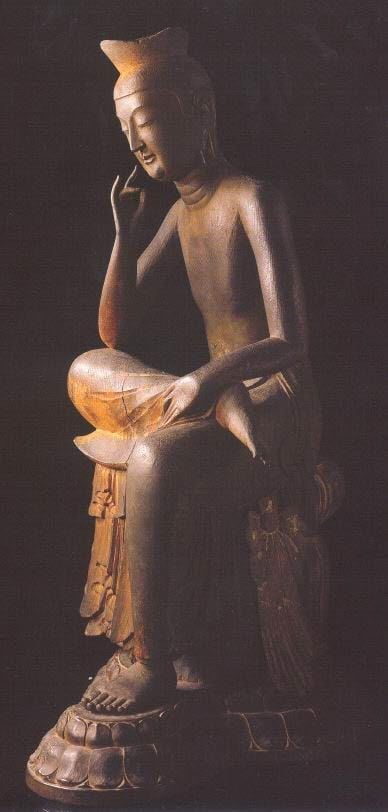

자랑스러운 우리의 세계적인 예술품 '금동미륵보살반가사유상(金銅彌勒菩薩半跏思惟像 : 국보 제83호)'이다. 개인적으론 로댕의 '생각하는 사람' 보다 더 심오하고 정교하며 예술적, 특히 조형적으로도 우수한 작품이라 생각하는 작품이다. 중국 동위에서 북제 시대에 유행한 반가사유상에 영향을 받은 것이나 이 금동미륵보살반가사유상은 그 어떤 반가사유상도 비교될 수 없을 정도로 완벽히 우리의 것이 된 작품이다.

신라에서는 청년 귀족 집단인 화랑제도와 연관되어 미륵 신앙이 크게 유행함에 따라 미륵의 화신으로서 반가사유상의 의미가 부각되면서 많이 조성되었다. 신라시대에 조성된 불상이지만 반가사유상 전체에 나타나는 둥근 맛이나 단순한 조형감 등은 백제적인 요소라고 평가하는 학자도 있다.

높이는 약 93cm로, 3개의 둥근 산 모양의 보관(寶冠)을 쓰고 있어 ‘삼산관반가사유상’(三山冠半跏思惟像)이라고도 한다. 두 줄로 융기된 목걸이 외에는 몸에 전혀 장식이 없는 것으로 봐서 전반적으로 단순함을 강조한 둥근 조형감이나 좀 더 사실적이고 입체적인 옷 주름 표현, 움직이는 듯이 조각된 두 손과 두 발의 모습 등에서 사실적이면서 생동감이 잘 나타나 있다

.

얼굴은 둥근 편으로 눈을 가늘게 뜨고 있어 사유하는 모습이며, 양 눈썹과 콧등의 선은 길게 연결되면서 날카롭게 표현되어 있다. 더욱이 얼굴에 보이는 잔잔한 미소는 깊은 사색에 잠겨 있는 종교적인 평온함을 주면서도 신비로운 느낌을 더해준다.

날씬하면서 둥근 맛이 강한 신체에는 천의(天衣)가 몸에 완전히 밀착되어 옷주름이 전혀 표현되지 않은데 비해 군의(裙衣)의 옷 주름은 두 다리를 덮으면서 무릎과 다리의 볼륨감을 강조하고 대좌 위로 자연스럽게 흘러내렸다.

또한 허리 양쪽에서 내려온 옷자락은 양다리 옆에 있는 둥근 고리를 통해 늘어져 엉덩이 밑으로 감추어져 있다. 특히 양감이 강조된 두 다리의 형태나 자연스럽게 늘어진 옷주름 표현 등은 경상북도 봉화에서 출토된 것으로 현재 하반신 부분만 남아 있는 경북대학교 박물관 소장의 석조반가상과 양식적으로 비교된다.

금동반가상의 왼쪽 다리는 별도로 마련된 연화족좌(蓮花足座) 위에 놓여 있는데 왼쪽 발과 족좌의 앞부분은 후에 수리된 것으로 원래는 크기가 조금 더 컸을 것으로 보인다. 대좌는 불상에 비해 높이가 낮은 편으로 받침대 위에 둥근 방석이 놓여 있는 특이한 등나무 의자의 형태로 되어 있다.

일본에도 금동미를보살반가사유상과 유사한 반가사유상이 있다. 일본 국보 제1호로 지정된 목조반가사유상(木造半跏思惟像)이다. 우리의 금동미륵보살반가사유상과 매우 흡사한 형태로, 삼국 시대에 한국에서 제작되어 일본으로 전해진 것으로 추정되는 불상이다. 이 불상이 한국에서 건너간 것으로 확인되는 이유 중 하나는 제작된 나무가 일본에서는 자라지 않는 적송(붉은 소나무)으로 만들어졌기 때문이다. 독일의 철학자 야스퍼스가 일본에 있는 목조반가사유상을 보고 "살아있는 예술미의 극치"라고 극찬을 했다고 한다. 일본이 국보 1호롤 지정하며 뛰어난 예술성을 자랑하고 있지만 이 역시 알고 보면 우리의 것이다. 한편으로 야스퍼스가 우리의 금동미륵보살반가사유상을 보았다면 어떤 극찬을 했을지 궁금하다.

국보 제83호 금동미륵보살반가사유상은 해외 전시가 엄격히 통제되고 있는 문화재이다. 과거 미국 애틀랜타 올림픽 문화축전에 전시된 적이 있지만, 해외 반출 여부를 두고 논란이 있어 최근에는 뉴욕 메트로폴리탄박물관 전시를 위해 반출이 추진되다가 문화재청의 반출 불허 결정으로 무산되기도 헀다. 국보 제83호 대신 다른 반가사유상인 국보 78호 금동미륵보살반가사유상이 2016년 한일 국교 정상화 50주년을 기념하여 일본에 있는 목조반가사유상을 함께 한일 공동 전시 행사 형태로 양국에서 각각 전시된 적이 있다.