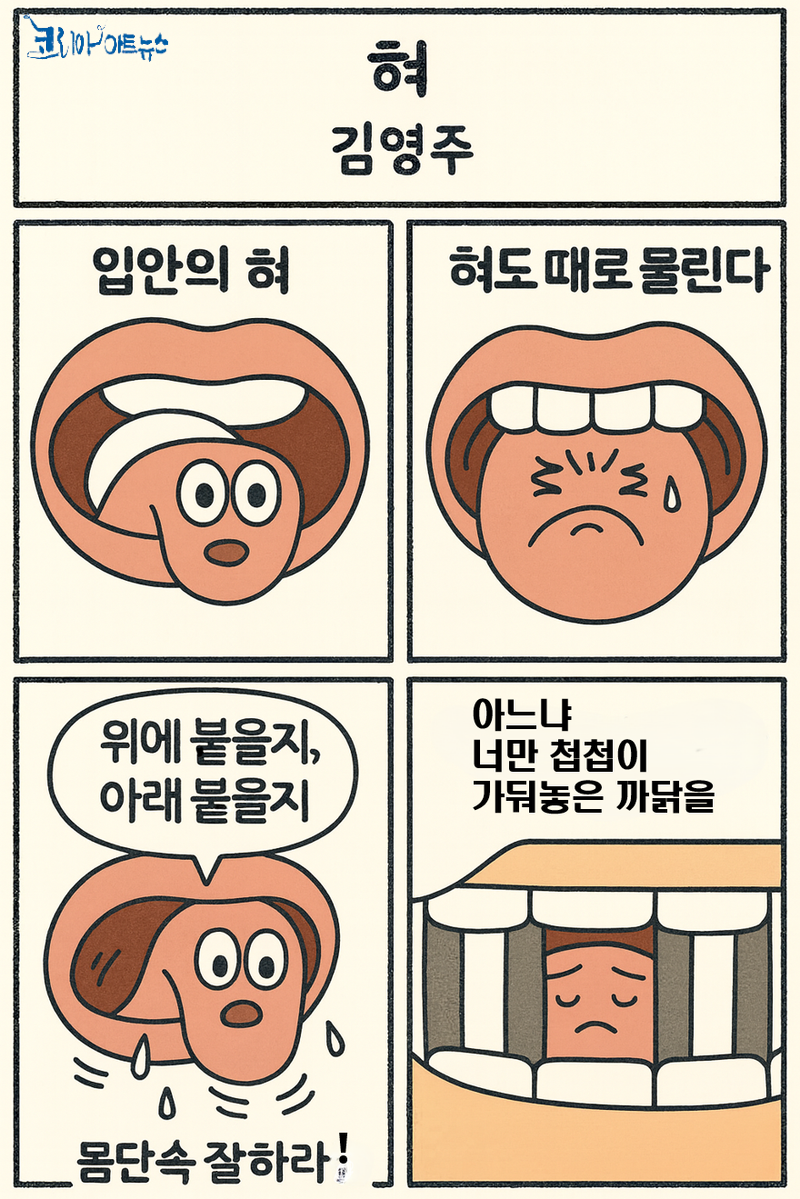

[만화로 읽는 시조 7] 혀 _ 김영주

혀

김영주

입 안의 혀라지만

혀도 때로 물리는 건

위에 붙을지

아래 붙을지

몸단속 잘하라는 뜻

아느냐

너만 첩첩이

가둬놓은 까닭을

말의 무게, 혀의 철학 — 김영주 시조 「혀」

- 류안 시인

우리는 하루에도 수없이 말을 한다. 말은 생각을 전달하는 도구이자, 관계를 맺는 수단이며, 때로는 마음을 다치게 하는 칼이 되기도 한다. 김영주 시인의 시조 「혀」는 이 평범한 신체 기관인 ‘혀’를 통해 말과 행동, 그리고 자기 절제에 대한 깊은 성찰을 이끌어낸다.

시는 “입안의 혀라지만 혀도 때로 물리는 건”이라는 구절로 시작한다. 혀는 늘 입속에 있지만, 때로는 자신이 자신을 물어 상처를 입는다. 이는 단순한 생리적 현상을 넘어, 우리가 내뱉은 말이 결국 자신에게 되돌아와 상처가 되는 상황을 은유한다. 말은 타인을 향하지만, 그 책임은 결국 자신에게 돌아온다. 혀가 물리는 것은, 말이 자신을 물어버리는 순간이다.

이어지는 “위에 붙을지 아래 붙을지”라는 구절은 혀의 위치를 고민하는 모습이지만, 이는 곧 말할 것인가 침묵할 것인가의 갈등을 상징한다. 혀는 늘 움직일 준비가 되어 있지만, 그 움직임이 옳은 방향인지에 대한 판단은 우리 몫이다. 이 짧은 문장 속에는 인간의 내면적 갈등과 윤리적 선택이 담겨 있다.

“몸단속 잘하라는 뜻”이라는 문장은 시의 핵심 메시지를 드러낸다. 혀를 단속하는 것은 곧 자신을 단속하는 일이다. 말은 곧 행동이며, 말의 절제는 삶의 절제와 연결된다. 혀가 입속에 갇혀 있는 이유는 단순히 생리적인 구조 때문이 아니라, 그 위험성을 알고 있기 때문에 스스로를 가두는 것이다.

마지막 종장에서 “아느냐 너만 첩첩이 가둬놓은 까닭을”이라는 질문이 던져진다. 혀는 입술과 치아라는 철창 속에 갇혀 있다. 이는 단순한 구조가 아니라, 말이라는 위험한 도구를 스스로 통제하기 위한 장치다. 시인은 혀를 통해 우리에게 묻는다. 우리는 우리의 말과 행동을 얼마나 절제하고 있는가. 우리는 스스로를 얼마나 잘 가두고 있는가.

김영주 시인의 「혀」는 짧지만 강렬한 울림을 준다. 혀라는 일상적 소재를 통해, 말의 무게와 침묵의 가치, 그리고 자기 절제의 철학을 일깨운다. 이 시조는 우리에게 말한다. 말은 자유롭지만, 그 자유는 책임과 절제가 동반될 때 비로소 아름답다.