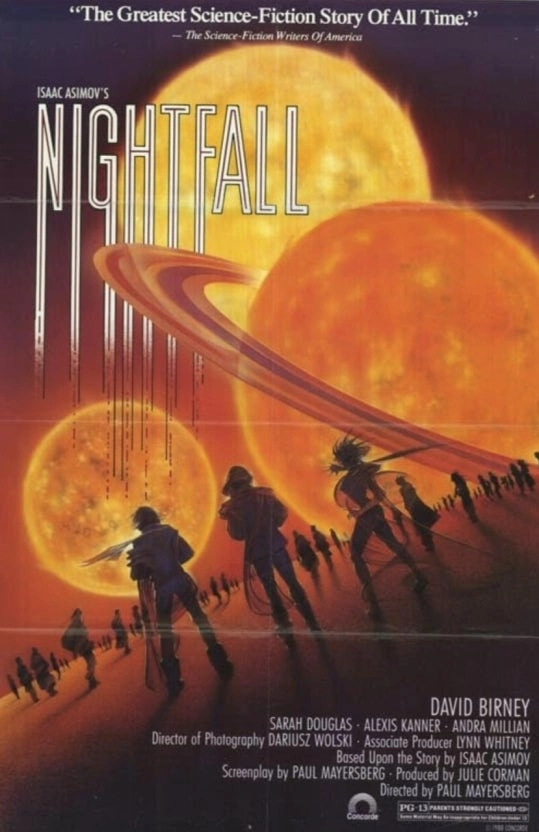

[효산의 책다락 4 ] 아이작 아시모프의 단편소설 "Nightfall" 《전설의 밤》

■책소개

SF의 황금시대를 수놓은 최고 작가들의 작품들!

명예의 전당에 오른 여러 작가들의 작품을 만날 수 있다. 인류 발전의 원동력이 사라진 세계를 목격한 시간여행자의 이야기를 그린 존 캠벨의 <어스름>, 발표 이후 지금까지 수십 권의 선집에 수록된 아이작 아시모프의 <전설의 밤>, 세상의 종말을 간결하면서도 섬뜩한 문장으로 보여준 아서 클라크의 <90억 가지 신의 이름> 등 모두 13편의 작품이 수록되어 있다. 오늘날의 SF를 만드는 데 튼실한 기초를 세운 작가들의 대표 단편을 한자리에서 만날 수 있는 기회를 선사하는 책이다.

■서 평

우리에게 태양과 달은 오직 하나뿐이다.

이런 자연의 조건이 인류의 문화와 종교 등에 미친 영향은 이루 말 할 수 없이 크다. 하다못해 연애편지를 써도 ‘하늘에 태양이 하나이듯 그대는 제게 단 하나뿐인 ...’식의 문장이 나오게 마련이다. 그런데 과학소설(SF)은 이와 같은 통념이나 고정관념적 발상을 깨는 것부터 시작하는 경우가 많다.

세계적인 SF작가였던 아이작 아시모프(Asimov, Isaac)는 「전설의 밤(Nightfall)」이라는 단편소설을 발표한 적이 있는데, 이 작품은 밤이 없는 세상에 관한 이야기다. 하늘에 태양이 여섯 개나 있어서 언제나 그 중에 최소한 하나는 떠 있는 것이다. 이 때문에 그 세계의 사람들은 ‘별’을 본 적이 없다. 그런데 그 세계에는 아주 옛날부터 전해 내려오는 한 가지 불길한 전설이 있다. 1천년마다 한번씩 ‘밤’이라는 것이 찾아오고 그러면 천지가 암흑에 휩싸이며 별이라는 것들이 나타나면서 결국 세상은 종말을 맞는다는...

하늘에 태양이 여섯 개라니, 과학적으로 가능한 것일까? 태양 하나만으로도 그 열기가 대단한데 둘이나 셋도 아니고 여섯 개나 있을 수 있을까?

결론부터 말하자면 가능한 일이다. 사실은 태양이 여섯 개나 모여 있는 것은 이미 천문학적으로 관측된 사실까지 있다. 별이 하나가 아니라 둘 이상이 같이 모여 있는 것을 쌍성(雙星 , Binary star)또는 짝별 이라고 하는데, 짝별들을 잘 관측해보면 둘이 아니라 셋이 모여 있는 경우도 많다. 그리고 우주 전체의 별들을 표본 통계조사해본 결과, 우리 태양처럼 혼자 있는 별보다는 쌍성인 경우가 오히려 더 많았다. 최소한 50%에서 많게는 70%까지 보는 견해도 있다.

하늘의 별자리 가운데에는 쌍둥이 자리가 있다. 이 별자리는 모두 8개의 별로 이루어져 있는데, 그 중에서 가장 밝은 별, 즉 알파성(으뜸별)을 천체망원경으로 자세히 관측해 본 결과, 별이 하나가 아니라 둘이라는 사실이 밝혀졌다. 둘이 서로 가까이 붙어있기 때문에 사람의 눈에는 하나로 보였던 것이다. 게다가 나중에 성능이 더 우수한 망원경으로 자세히 살펴보니 제3의 별이 또 하나 있었다. 이 세 번째 별은 너무 어두워서 그 동안 관측되지 않았던 것이다.

그런데 관측장비가 점점 좋아지면서 더 놀라운 사실이 밝혀졌다. 그 세 별들이 제각기 별 두 개가 가까이 붙어있는 짝별이라는 사실이 드러난 것이다. 즉, 도합 여섯 개의 별들이 한데 모여 있는 것이다.

이 각각의 짝별들은 서로 상대방의 둘레를 도는 공전 운동을 하고 있으며, 다시 세 쌍의 별들은 서로의 무게중심 둘레를 도는 공전운동을 하고 있다. 매우 복잡한 구조인 셈이다. 만약 이 별들 주변에 지구와 같은 행성이 있어서 역학적 균형을 유지한 채 공전 궤도를 타고 있다면, 그리고 그 행성에 사람이 살고 있다면, 처음에 소개한 소설처럼 하늘에 여섯 개의 태양이 떠 있는 상황은 충분히 가능한 것이다. 물론 그 여섯 태양이 지구의 태양보다는 훨씬 덜 뜨겁도록 충분한 거리를 유지하고 있다는 전제가 있어야 한다.

그렇다면 1천년에 한 번 태양이 모두 없어져버린다는 설정은 가능할까? 우리가 잘 알고 있듯이 지구에는 일식도 있고 월식도 있다. 지구상에서 1년 동안에 발생하는 일식이나 월식 횟수는 상당히 많은 편이다.

여섯 개의 태양이 모두 사라지는 것도 이론적으로는 가능하다. 각각의 공전궤도가 절묘하게 교차되어 서로를 가려주고, 그리고 달이 있어서 마지막 태양마저 가린다면 이른바 ‘6중 일식’도 가능하다. 다만 통계적으로 그럴 확률은 무척이나 낮기 때문에 지구처럼 일식이 자주 일어나는 게 아니라 1천년에 한번 정도로 설정한 것이다.

앞서 소개한 아시모프의 단편에서, 1천년 만에 밤이 찾아오자 세상이 멸망한 이유는 무엇일까? 다름아니라 생전 처음 보는 ‘밤’의 어둠을 두려워한 나머지 사람들이 공포에 질려 마구 불을 질러댔기 때문이다. 하지만 불을 놓아서 세상을 다시 낮으로 되돌리려 한 그들의 시도는 스스로 세상을 모두 태워버리는 결말로 끝나곤 했다. 1천년을 주기로 사멸을 반복하는 그 세계의 사람들. 그 중에는 냉철한 관찰과 현명한 지혜로 밤이라는 것이 단순한 자연현상이라는 사실을 파악한 과학자도 있었지만, 나머지 대다수의 사람들은 미지에 대한 불안감으로 자기 자신들을 파멸시키는 어리석음을 되풀이 하곤 하는 것이다.

근거 없는 선입감과 편견을 배제하고 자연과 사물을 있는 그대로 대하는 마음가짐이야말로 과학자, 아니 ‘문명인’의 가장 중요한 덕목이 아닐까? (글 : 박상준 -SF/과학 칼럼니스트)

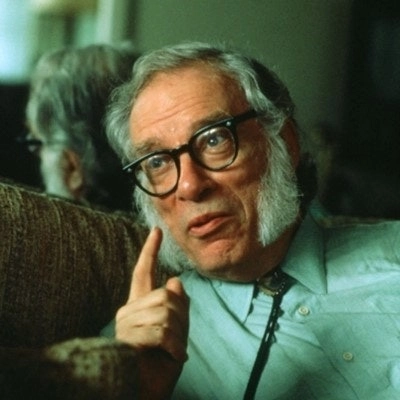

●아이작 아시모프

Айзек Азимов | Isaac Asimov,1920~1992)

10월 혁명 직후인 1920년에 소비에트 러시아에서 태어난 유대인으로, 만 3세 때인 1923년에 가족이 미국으로 이주했다. 아버지가 영어 철자에 대해서 잘 몰랐기 때문에 성을 Asimov로 이민 서류에 기입하는 바람에 저렇게 되었다고 한다(미국에서 흔히 쓰이는 러시아어의 로마자 표기법에 따르면 Isaak Azimov가 된다). 컬럼비아 대학교에서 화학을 전공하였고, 1949년부터 1992년까지 43년간 매사추세츠 보스턴의 보스턴 대학교 의대 생화학과 교수로 재직했다.