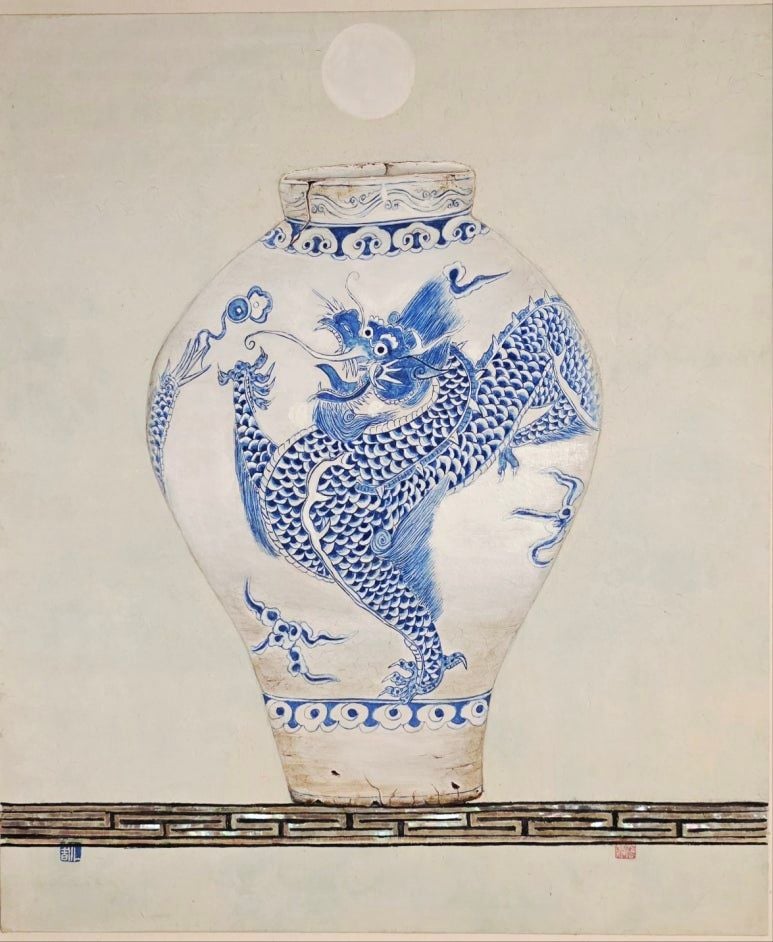

[토마스의 그림이야기 23] 백자청화 운룡문호 _ 정영신

이 작품은 정영신 작가가 조선 시대 왕실 용도로 사용되던 백자청화 운룡문호(白磁靑畵 雲龍文壺)라는 이름의 백자 항아리를 그림으로 표현한 것이다. 백자청화 운룡문호(白磁靑畵雲龍文壺)는 백자 항아리에 푸른색 안료(코발트)로 구름 속 용 문양을 그린 항아리를 말하는데. '백자청화'는 흰 바탕에 푸른색 그림을 그린 자기를, '운룡문'은 구름 속 용 문양을, '호'는 항아리를 뜻한다.

이 항아리에 그려진 왕의 권위와 위엄을 상징하는 용이 말해주 듯, 이 항아리는 주로 왕실의 잔치나 제사 등 궁중 행사에 사용되었다. 숙련된 도화서 화원들이 그렸을 것으로 추정되는 용 문양은 사용처의 권위에 걸맞게 매우 생동감 있고 힘찬 필력으로 그려져 있는데, 항아리에 그려진 용은 상서로운 존재로, 물을 다스려 재앙을 물리치고 복을 가져다준다는 의미가 담겨있다.

백자청화 운룡문호는 조선 전기부터 후기까지 다양한 시기에 제작되었으며, 특히 18~19세기에 왕실 전용 가마인 경기도 광주 분원에서 많이 만들어졌으며, 50cm를 넘는 대형 항아리(용준)부터 중형 항아리까지 다양한 크기와 형태로 만들어졌다.

본 작품은 한국식 아르누보 패턴인 줄무늬 자계 패턴의 단(壇) 위에 올려져 있는 백자청화 운룡문호를 현대 감각으로 표현한 정영신 작가의 도자기 그림이다. 다양한 현대의 화가들이 뛰어난 문양의 고려나 조선 시대 도자기를 회화 작품으로 선보이고 있지만, 그중에서도 단연 정영신 작가의 도자기 작품들이 두드러져 보인다. 그의 도자기 작품은 도자기(항아리) 자체의 고유한 아름다움이나 고결함 그리고 질감 하나까지도 놓치지 않고 고스란히 캔버스에 옮겨 담으면서도 현대의 감각에 맞도록 새로운 감성이 불어넣고 있기에 때문이다.

“조선시대의 예술에 영감을 받아 전통을 기반으로 현대에 재해석하여 한국적 미감을 잃지 않고 우리 문화의 서정성을 회화로 표현하였다."라고 말 정영신 작가는 선조들의 소중한 유물, 특히 시간을 잊은 듯한 우리의 자랑스러운 도자기들을 독창성과 정체성을 살리면서도 이를 미래를 향한 새로운 전통이 되도록 창의적으로 표현한 채색화로 재 탄생시키고 있다.

This work is a painting by artist Jung Young-shin, depicting a White Porcelain Jar with Blue Dragon and Cloud Design (Baekja Cheonghwa Unryongmunho, 白磁靑畵雲龍文壺), a type of white porcelain jar used for royal purposes during the Joseon Dynasty(1392–1910).

The term Baekja Cheonghwa Unryongmunho refers to a white porcelain jar (baekja) decorated with a blue cobalt pigment depicting a dragon amidst clouds. Baekja Cheonghwa means porcelain with blue paintings on a white background; Unryongmun refers to the dragon-and-cloud motif; and Ho means jar.

As symbolized by the dragon representing the authority and dignity of the king, this type of jar was mainly used in royal court events such as banquets and ancestral rituals. The dragon motif, presumed to have been painted by skilled artists from the Dohwaseo (Royal Bureau of Painting), is rendered with dynamic, powerful brushstrokes befitting the status of its use. The dragon, considered an auspicious being, was believed to control water, ward off misfortune, and bring blessings.

The Blue-and-White Dragon Jar was produced throughout the early to late Joseon period, particularly during the 18th and 19th centuries at the Gwangju Bunwon kilns in Gyeonggi Province, which were dedicated to royal use. These jars varied in size and form, ranging from large jars exceeding 50 cm (called Yongjun) to medium-sized vessels.

This particular work by Jung Young-shin reinterprets the Baekja Cheonghwa Unryongmunho in a modern sensibility, placing it upon a pedestal decorated with a Korean-style Art Nouveau stripe pattern known as Jagae. While many contemporary artists have painted ceramic pieces inspired by the elegant designs of Goryeo and Joseon porcelains, Jung Young-shin’s works stand out distinctly. Her paintings capture not only the inherent beauty, purity, and texture of the porcelain itself but also infuse it with a fresh, contemporary sensibility.

Inspired by the art of the Joseon Dynasty, Jung explains:

“Grounded in tradition, I reinterpret it in a modern context, expressing the lyrical beauty of Korean culture through painting while preserving the essence of Korean aesthetics.”

Through her works, Jung Young-shin transforms precious cultural legacies—especially Korea’s timeless ceramics—into vibrant, creative paintings that honor their originality and identity while reimagining them as new traditions for the future.