[좋은 그림 21] 우정 정응균 화백의 《숨》

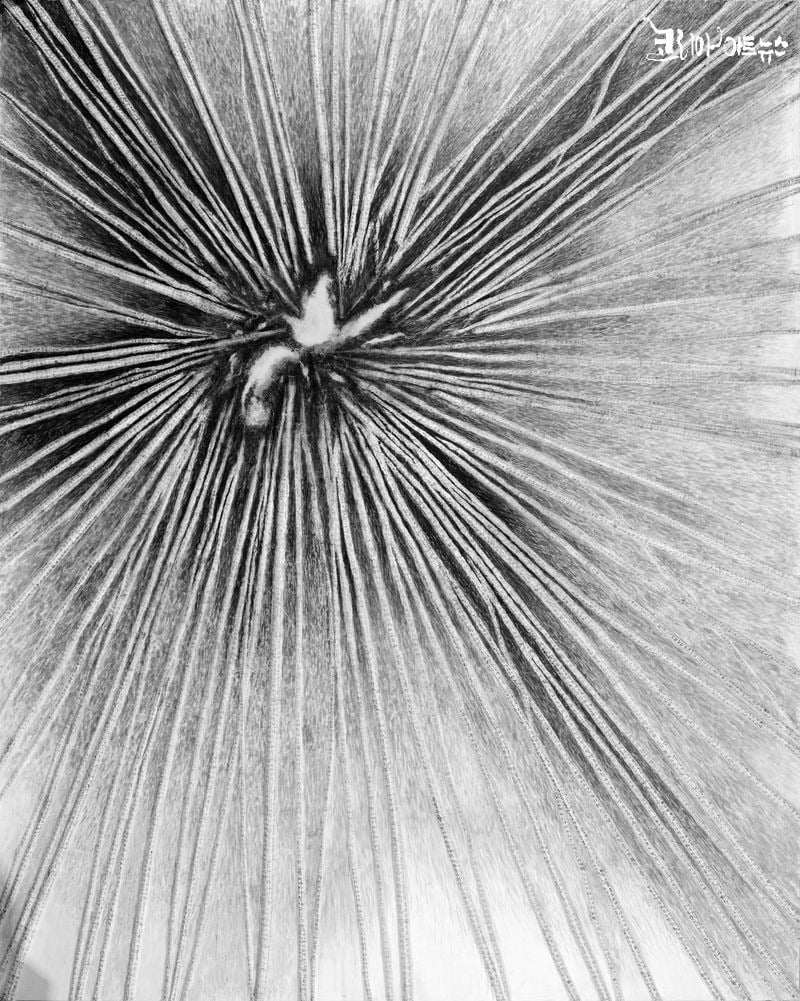

우정 정응균 화백의 《숨》은 182×228cm의 대형 혼합매체 작업으로, 실제 대나무를 한지에 부착하여 완성된 작품이다. 2023년부터 시작되어 2년 이상에 걸쳐 제작된 이 작업은 단순한 시각적 표현을 넘어, 작가의 내면적 수행과 철학적 사유가 응축된 결과물이다. 전통 문인화의 정신성과 현대적 조형언어가 교차하는 이 작품은, 한국 현대미술의 흐름 속에서 주목할 만한 위치를 점한다.

형식과 재료의 독창성

《숨》의 가장 두드러진 특징은 실제 대나무를 사용했다는 점이다. 대나무는 한국화에서 절개와 생명력을 상징하는 전통적 소재로, 정응균 화백은 이를 단순한 묘사 대상이 아닌 조형의 주체로 끌어올린다. 대나무는 화면 중앙에서 외곽으로 퍼져나가는 형태로 배열되어, 마치 생명의 폭발 혹은 에너지의 분출을 연상케 한다. 이러한 구성은 정적인 재료에서 역동성을 끌어내는 작가의 탁월한 감각을 보여준다.

한지와 대나무의 결합은 전통과 현대의 물성적 대화를 이끌어내며, 평면 회화의 경계를 넘는 입체적 깊이를 부여한다. 이는 단순한 재료 실험을 넘어, 한국적 미감의 현대적 재해석으로 평가된다.

시간성과 수행성

작품은 단기간에 완성된 것이 아니다. 대나무를 채집하고, 건조하고, 가르고 자르고,배열하고, 고정하는 모든 과정은 반복과 인내의 연속이었다. 작가는 이 과정을 단순한 제작이 아닌 ‘번뇌를 지워나가는 수행’으로 인식한다. 실제로 작가노트에는 “대나무를 붙이며 나를 붙이며 번뇌를 지워나간다”는 문장이 수십 차례 반복되며, 작업의 정신적 밀도를 강조한다.특히 주목할 점은, 작품에 반야심경의 내용을 직접 필사하여 삽입했다는 것이다. 이는 단순한 장식이나 인용을 넘어, 작품 전체를 관통하는 정신적 축으로 기능한다.

이는 불교의 108번뇌 개념과 연결되며, 예술을 통한 내면 정화의 방식으로 읽힌다. 작품은 단순히 ‘보는’ 대상이 아니라, 작가의 호흡과 손길, 그리고 자연의 시간성이 함께 축적된 ‘살아 있는 흔적’이다.

미학적 해석과 철학적 깊이

작품 제목인 《숨》은 생명의 가장 기본적인 행위이자, 무의식적이면서도 필수적인 존재의 증거다. 작가는 이 ‘숨’을 시각화함으로써, 관람자에게 존재의 본질을 되묻는다. 중앙에서 외곽으로 퍼지는 선들은 우주의 팽창, 생명의 기원, 혹은 인간 내면의 확장을 상징하며, 작품은 존재론적 질문을 던지는 예술적 사유의 공간으로 기능한다.

작품은 시각적 리듬과 정신적 호흡을 동시에 전달하며, 관람자에게도 일종의 명상적 체험을 유도한다. 이는 현대 미술에서 점차 중요해지는 ‘과정 중심의 예술’과도 맞닿아 있다.

예술 철학과 조형 감각이 결합된 걸작

《숨》은 우정 정응균 화백의 예술 철학과 조형 감각이 결합된 걸작으로, 문인화의 새로운 가능성과 확장을 보여준다. 전통적 재료와 현대적 감각의 결합, 수행적 제작 과정, 철학적 사유가 어우러진 이 작품은 코리아아트뉴스의 ‘좋은 그림’으로 소개되기에 충분한 예술적 가치와 시대적 의미를 지닌다.

이 작품은 한국 현대미술의 정체성과 깊이를 동시에 담아내며, 동시대 관람자에게도 직관적이고 강렬한 울림을 남긴다. 정응균 화백의 예술 세계가 지닌 진정성과 밀도는 《숨》을 통해 더욱 명확하게 드러난다.