[김강호의 시조 아카데미 25] 정혜숙의 “꽃 지듯 그렇게”

꽃 지듯 그렇게

정혜숙

미완성의 문장에 마침표를 찍으셨다

해찰을 함께 할 벗을 찾아 떠나셨나

삼베옷 걸쳐 입은 듯

햇살도 홑겹인 날

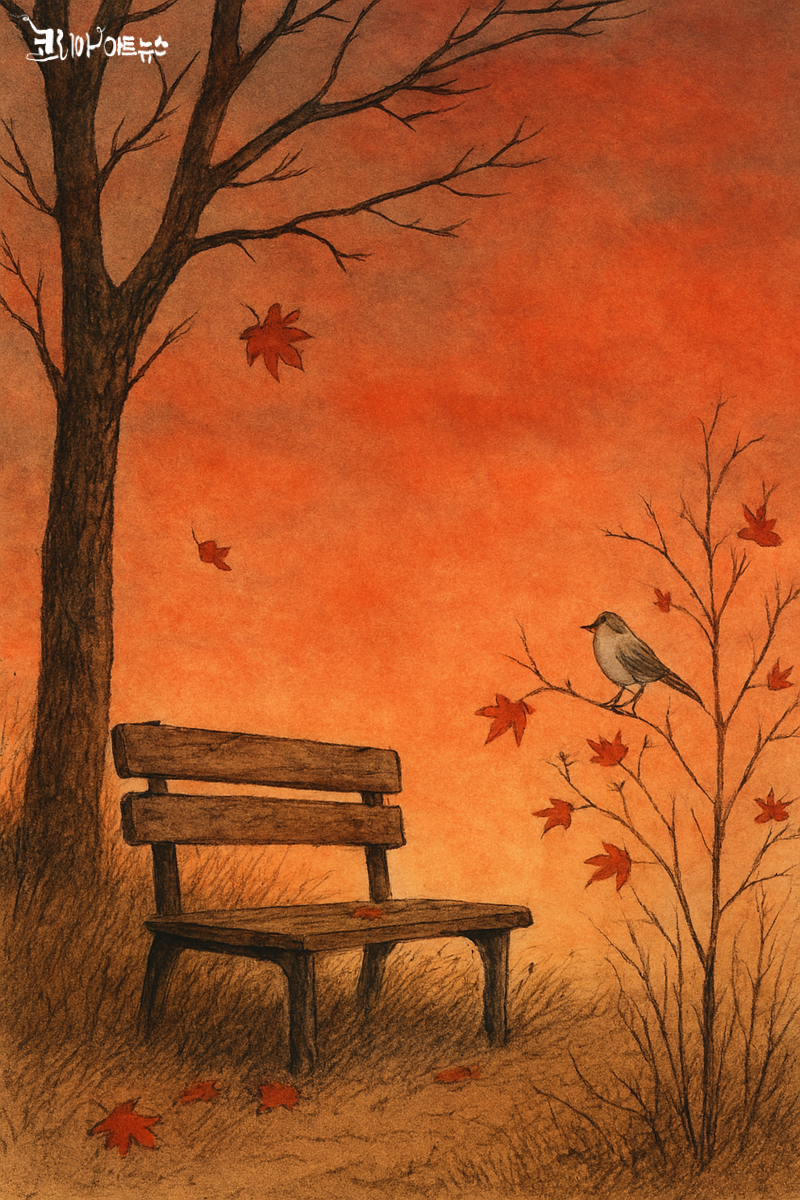

겉치레 벗은 나무, 가볍게 앉은 하늘

눈두덩 식히기 좋은 북풍이 불어오고

길섶의 낡은 의자에

사위어가는 단풍 몇 잎

말채나무에 머물다 간 눈물 같은 작은 새

멀리 갔던 슬픔이 기척 없이 다시 와서

어깨를 들썩이고 있다

서녘이 온통 붉다

정혜숙의 시 「꽃 지듯 그렇게」는 생의 종결을 단순한 이별이 아닌 존재의 자연적 귀의(歸依)로 바라보는 시적 성찰이다. 이 시는 죽음을 슬픔으로 호명하지 않는다. 오히려 '꽃 지듯'이라는 절제된 언어로, 인간이 자연의 순환 속으로 되돌아가는 존엄한 소멸의 형식을 그려낸다.

'미완성의 문장에 마침표를 찍으셨다' 첫수의 시작은 인간의 생을 문장에 비유함으로써, 죽음을 언어의 완결로 치환하는 형이상학적 선언이다. 삶이 미완이라면 죽음은 그 문장을 닫는 하나의 구두점이다. 그것은 종결이 아니라 의미의 완성, 부재 속에서 더욱 선명해지는 존재의 여운이다.

이어지는 풍경들은 비움과 단정의 미학으로 죽음의 정서를 시각화한다. '삼베옷 걸쳐 입은 듯 / 햇살도 홑겹인 날' 의 이미지는 상복의 질감과 햇살의 얇은 결을 나란히 놓으며, 죽음의 고요함을 자연의 숨결과 합일시키는 상징적 장면을 만든다.

'말채나무에 머물다 간 눈물 같은 작은 새' 는 감정의 절정을 대신 울어주는 메타포다. 그 새는 슬픔의 사절이자, 눈물의 형상화이며, 동시에 삶과 죽음 사이를 오가는 영혼의 환영이다. 이어 '멀리 갔던 슬픔이 기척 없이 다시 와서 / 어깨를 들썩이고 있다' 는 구절에서 화자는 애도의 감정을 억누르지 않는다.

결국 이 시가 도달하는 지점은 '서녘이 온통 붉다' 라는 마지막 이미지다. 붉음은 사위어감이 아니라 존재의 열로 남은 마지막 빛이다. 해가 지는 순간조차 새로운 빛의 질서를 예고하듯, 시인은 죽음을 소멸이 아닌 변형된 생의 지속으로 읽는다.

정혜숙의 「꽃 지듯 그렇게」는 삶과 죽음의 경계를 허무는 언어의 수행이며, 인간 존재가 결국 자연의 일부로 회귀한다는 겸허함의 기록이다.

이 시는 묻는다.

"우리는 얼마나 아름답게 사라질 수 있는가"

김강호 시인

1960년 전북 진안 생

1999년 동아일보 신춘문예 당선

시조집 『당신 생각 소나기로 쏟아지는 날』외 다수

2024년 44회 가람문학상 수상

고등학교 1학년 교과서 「초생달」 수록

코리아아트뉴스 전문기자