[미술 평론 ] 보는 것과 보이는 것 _ 고 유준상 미술평론가

보는 것과 보이는 것 | The things to see and to be seen

고) 유준상 미술평론가/전 서울시립미술관 관장

회화를 한 마디로 요약하면, 눈의 예술 곧 보는 예술이라고 말할 수 있다. 그래서 시각예술이라고도 부른다. 눈에 보이는 것이기 때문이다. 보는 것은 보이는 것이 있기 때문에 보인다. 그러니까 회화는 눈에 보이게 그리고 칠하여서 만든 시각적인 장치라고 하겠다, 이처럼 볼 수 있게끔 보이는 것으로서의 장치를 만들어온 게 미술의 역사였다.

세잔느의 회화를 눈으로 본 J. 카스케 는 세잔느의 회화를 "가장 신비적이며 존재의 뿌리 그 자체인 감각이 감지할 수 없는 원천과 얽혀있다"고 말한 바 있다. 이러한 세잔느의 근대감각은 이후의 작가들에게 막중한 영향을 미쳤던 것이며, 회화의 존립 형식에 대한 원천적인 문제로부터 회화 형식에 관한 문제가 그 발생적인 단계로 환원되었던 것이었다. 이러한 후예들의 한 사람이 여기 소개하는 백원선 이다.

주지하는 대로 보는 것을 보이는 것처럼 재현한 회화의 마직 막 양식이 인상파 미술이었다. 그리고 이러한 시각적인 특권에 반기들 들었던 게 표현주의였다. 눈으로 보는 리얼리티보다도 마음으로 느끼는 리얼리티, 곧 생명의 흔적을 직제적 으로 화면에 표현한다는 게 이들의 미학이었다. 말하자면 눈의 리얼리티를 보이는 것처럼 재현한 것이 아니라 마음의 눈으로 느껴진 것을 느껴진 대로 직제적 으로 표현한다는 게 이들의 미학이었다. 그간의 백원선은 이러한 유형의 작풍으로 일관해 왔다. 1994년에 발표한 개인전이 이것을 말해주고 있다. 어떤 내용을 그림으로 묘사하는 게 아니라 표현 그 자체를 중시한다는 게 이 무렵의 그의 입장이었다.

어떤 내용을 그림으로 말한다는 것을 미술용어로 '시니휘에(signifer)'라고 하며, 표현 그 자체를 중시하는 것을 '시니휘앙(sginifiant)'으로 유별한다는 건 주지하는 대로이다. 전자는 개념적인 입장이라면 후자는 형상적인 것을 말한다. 이것을 철학적으로 말하면 '애이도스(eidos'- 그리스 철학에서形相)라고 하는데 이 어원은 '닮았다'는 것을 의미한다. 한편 이 '닮았다'는 '相異性' 문제야말로 미술사의 기본과제인 거며 우리들이 무엇을 인식하는, 인식의 구조를 발생학적으로 소급시키는 문제라고 하겠다.

그림은 어디까지나 그림 그 자체로서의 존재 이유가 있다. 우리들이 무엇을 본다는 것은 그 자체를 보는 경우보다 어떤 무엇과 '닮은 것'을 보는 게 관례로 되어 있다. 이처럼 어떤 무엇하고도 '닮은 것'이 없는 그림을 우리는 통념적으로 추상화라고 부르는데, 이 추상화라는 말은 개념적이지 않다는 뜻이 잠재한다. 따라서 개념적이지 않기 때문에 추상화는 모른다고 말한다. 그러나 애이도스(eidos')의 어원은 '본다'는 말에서 나왔으며, 개념적인 것과 형상적인 것을 함축하는 뜻인 것이었다. 오늘처럼 보는 것과 아는 것 곧 개념과 형상이 유별되는 건 지난날의 관례가 그렇다는 것이며 처음부터 우리의 인식구조가 그처럼 유별되었다는 게 아니다. 현대 회화의 두드러지는 특징인 추상표현은 이러한 관례를 발생적 인식의 근원으로 회귀시킨다는 급진적인 역사관으로부터 비롯된 것이었다.

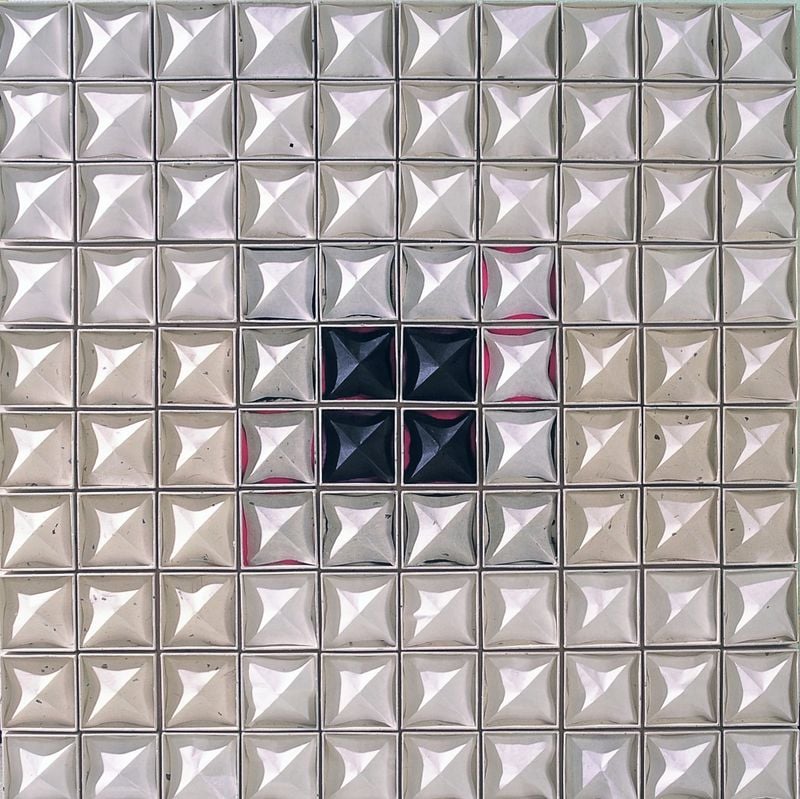

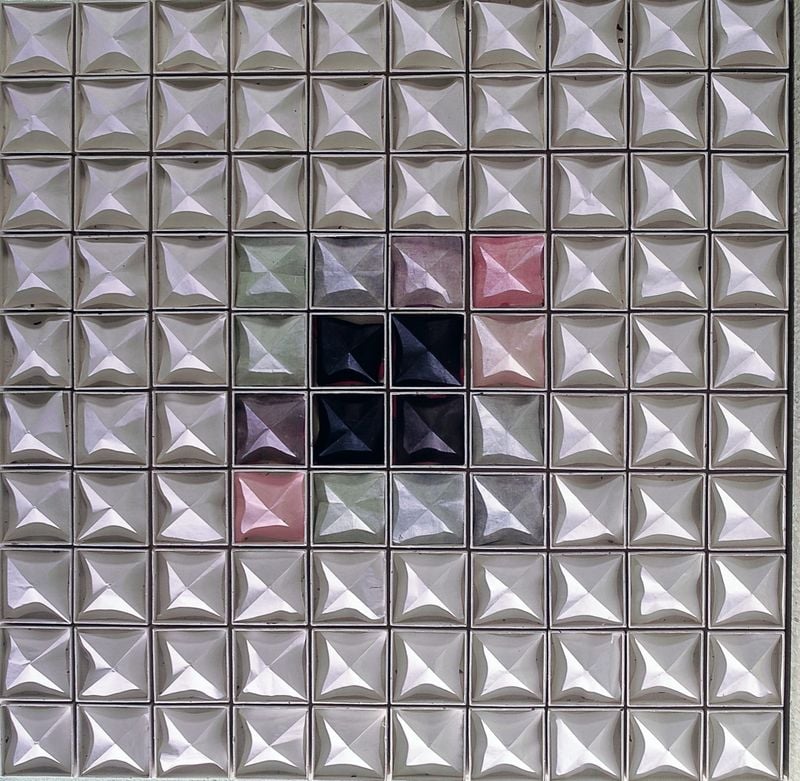

이러한 시대적인 흐름에 함께 떠 흐르던 백원선의 근작은 전혀 예기치 않던 작품을 보여주고 있다. 1994년의 발표회는 그리는 주체의 직제적인 행위의 흔적을 보여준 '보여주는 것'인데 비해 이번 발표회선 '보이는 것'을 보여준다고 비유해 볼 수 있다. 그것은 보는 주체의 시각인지의 구조적 내용이 아니라 회화 그 자체를 구성하는 물리적 구조로부터 회화의 구조를 검증한다는 입장이다. 회화란 따지고 보면 면(面)의 예술이며 이러한 면이라는 단층의 구조가 회화의 형식을 구성하는 '보이는 것'이었다. 이처럼 보이는 것을 보는 것의 입장에서가 아니라 그 형식의 구조로부터 발생적으로 추적한다는 게 이번 발표회에서 시도하려는 그의 의도라고 하겠다.

게스탈트(Grstalt ) 형태관(形態觀)이 줄곧 추구해온 사방형의 패턴과 그 인식 유형이 현재의 백원선의 최대 관심사이다. 이것은 지극히 어려운 작업이다. 그것은 인간 이전의 우주적인 과제일 수도 있으며, 왜 인간은 그의 우주관을 '사방형'의 면으로 그 인식을 구조했는가의 신통기(神統期)의 차원으로 소급시킬 수 있기 때문이다. 이제까지 자신의 신체에 예술을 위탁하여 행위의 흔적을 통해 회화의 소재를 확인하려던 그 풋풋하고 싱그러운 그러나 외로운 오아시스의 체온을 버리고, 왜 저 황막한 지적인 사막으로 나서려는 건지.....

<백원선 초대전,1996. 5. 17 ~ 26, 갤러리이콘, 1996. 5. 21 ~26, 서울갤러리에서의 개인전 서문>