[좋은 그림 20] 남기희 작가, 비움의 미학으로 존재를 새기다— 〈무하유지향〉과 〈무아의 여백〉, 감각과 구조의 회화적 실험

올해초 서울 인사동에서 열린 개인전 「무아의 여백」은 중진 작가 남기희의 철학적 회화 세계를 집약적으로 보여주는 자리였다. 작가는 장자의 사유를 바탕으로 ‘무위자연(無爲自然)’과 ‘무하유지향(無何有之鄕)’의 개념을 시각 언어로 풀어내며, 감정과 시간, 물성과 구조의 층위를 캔버스 위에 구축해왔다.

남기희 작가의 최근 대표작 〈무하유지향〉과 〈무아의 여백〉은 서로 다른 시각적 구조를 지니면서도, 작가의 일관된 철학과 조형적 실험을 공유한다.

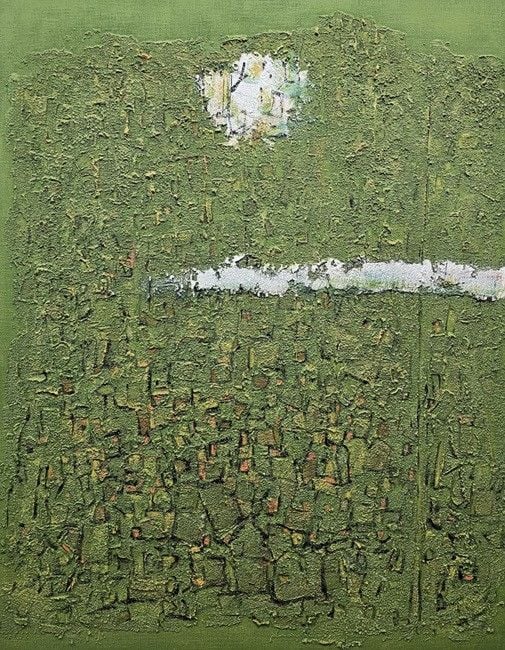

〈무하유지향 (無何有之鄕) 〉은 수평 중심축을 따라 화면을 위아래로 나누는 안정적인 구도를 취한다. 중앙을 가로지르는 흰색 획은 시선을 고정시키는 역할을 하며, 상단은 유기적인 색채의 흐름, 하단은 격자 구조의 반복으로 구성된다. 녹색과 갈색, 노란색이 조화를 이루며 생명력과 회복, 그리고 기억의 조각들을 암시한다. 이 작품은 질서와 자유, 고요와 움직임이 공존하는 구조적 리듬을 통해 존재의 중심을 탐색한다.

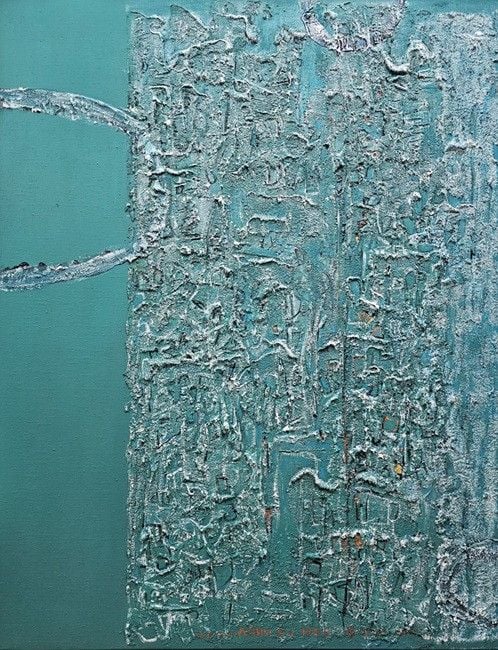

〈무아(無我)의 여백〉은 청록색을 중심으로 화면을 좌우로 분할하는 비대칭적 구도를 취한다. 좌측은 부드러운 곡선과 평면적 색면으로 구성되어 있고, 우측은 두터운 질감과 복잡한 텍스처가 자리한다. 이 대비는 시각적 긴장과 균형을 동시에 유도하며, 감정의 응축과 해방을 암시한다. 청록은 자연의 색이자 정신의 색이며, 감정의 중간지대에 위치한 색채로서 관람자에게 사유의 여지를 남긴다. 화면 속 붉은 기운과 오렌지색 포인트는 청록과 강한 대비를 이루며, 감정의 밀도를 시각적으로 강화한다.

두 작품 모두에서 공통적으로 드러나는 것은 ‘비움’의 철학이다. 남기희 작가는 화면을 자극적으로 채우기보다, 여백과 물성의 언어를 통해 감정과 사유를 유도한다. 그는 혼합재료를 사용하여 캔버스 위에 물감의 층을 쌓고 긁고 덧입히는 과정을 반복한다. 이 과정은 단순한 표현이 아니라, 시간의 축적과 기억의 퇴적을 시각화하는 행위다. 두꺼운 물감층은 화면에 깊이를 부여하고, 긁힘과 마모는 감정의 흔적이자 존재의 흔들림을 상징한다.

남기희의 회화는 철학적 개념을 직접적으로 시각화하기보다는, 감각적 구조와 물성의 언어를 통해 관람자에게 사유의 여지를 남긴다. 그의 화면은 조용하지만 강력하며, 비어 있지만 충만하다. 관람자는 화면을 바라보며 묻는다. “당신의 내면은 어떤 색과 질감으로 이루어져 있는가?” 그리고 그 질문은 곧, 작가가 우리에게 건네는 철학적 제안이 된다.

〈무아의 여백〉이 감정의 심연을 들여다보는 작품이라면, 〈무아유지향〉은 기억과 질서, 그리고 생명의 흐름을 시각적으로 조직하는 작업이다. 전자가 내면의 고요와 외면의 흔들림을 동시에 담아낸다면, 후자는 구조적 리듬과 빛의 흔적을 통해 존재의 중심을 탐색한다.

코리아아트뉴스는 이 두 점의 작품을 통해 남기희 작가의 회화 세계가 단순한 추상적 표현을 넘어, 철학적 사유와 감각적 구조가 결합된 복합적 미학으로 확장되고 있음을 확인한다. 그의 작업은 현대 추상미술이 동양적 사유와 결합하여 새로운 회화적 언어를 창조할 수 있음을 보여주는 사례로 평가된다.

남기희 작가는 오랜 시간 교육자이자 창작자로서의 균형 속에서 작업을 이어오고 있다. 그는 단순히 그림을 그리는 작가가 아니라, 예술을 통해 삶의 태도와 철학을 실천하는 사람이다. 한국미술협회 미술교육위원장, 한국청소년미술협회 이사, 인사동감성미술제 대표 등으로 활동하며, 창작과 기획, 교육을 아우르는 폭넓은 예술적 실천을 해오고 있다. 뉴욕, LA, 밀라노 등지에서의 초대전과 국내외 300여 회 이상의 단체전 참여는 그의 작업이 지닌 국제적 확장성과 지속성을 보여준다.